-

★★★☆☆ フジヒメハナカミキリは、本州の標高の高い山地 …

-

★★★☆☆ ニセフタオビヒメハナカミキリは、本州の標高の …

-

★★★☆☆ モモグロハナカミキリは、日本の山地に生息する …

-

アカネカミキリはヤマブドウなどにつく小型のカミキリムシ。 …

-

サルナシやヤマブドウの枯れ蔓を歩く小型のカミキリムシ。 …

-

広範な針葉樹をホストとするカミキリムシ。 ヒメマルクビヒ …

-

★★★☆☆ クロルリハナカミキリは、日本の山地に生息する …

-

★★☆☆☆ チャイロヒメコブハナカミキリは、本州でも限 …

-

一本の角(一角、イッカク)が前胸から生えている。 一角は …

-

★★☆☆☆ 四国九州亜種は愛媛、大分で準絶滅危惧種に指定 …

-

★★☆☆☆ 繊細な模様を持ち、本州でも限定されたエリアに …

-

★★☆☆☆ 体長の2倍はあろうかという触覚をもち、褐色と …

-

★★☆☆☆ クモマハナカミキリは標高の高い地域に生息する …

-

ヒメドロムシの中で美麗種と言える。 湧き水を水源とする川 …

-

チョウトンボはトンボ科に属する珍しいトンボ。いつまでも眺 …

-

チャバネクロツツカミキリは広葉樹を宿主とするフトカミキリ …

-

コウヤホソハナカミキリは日本の山地に生息するハナカミキリ …

-

★☆☆☆☆ キイロアラゲカミキリは黄色から黄褐色の毛深い …

-

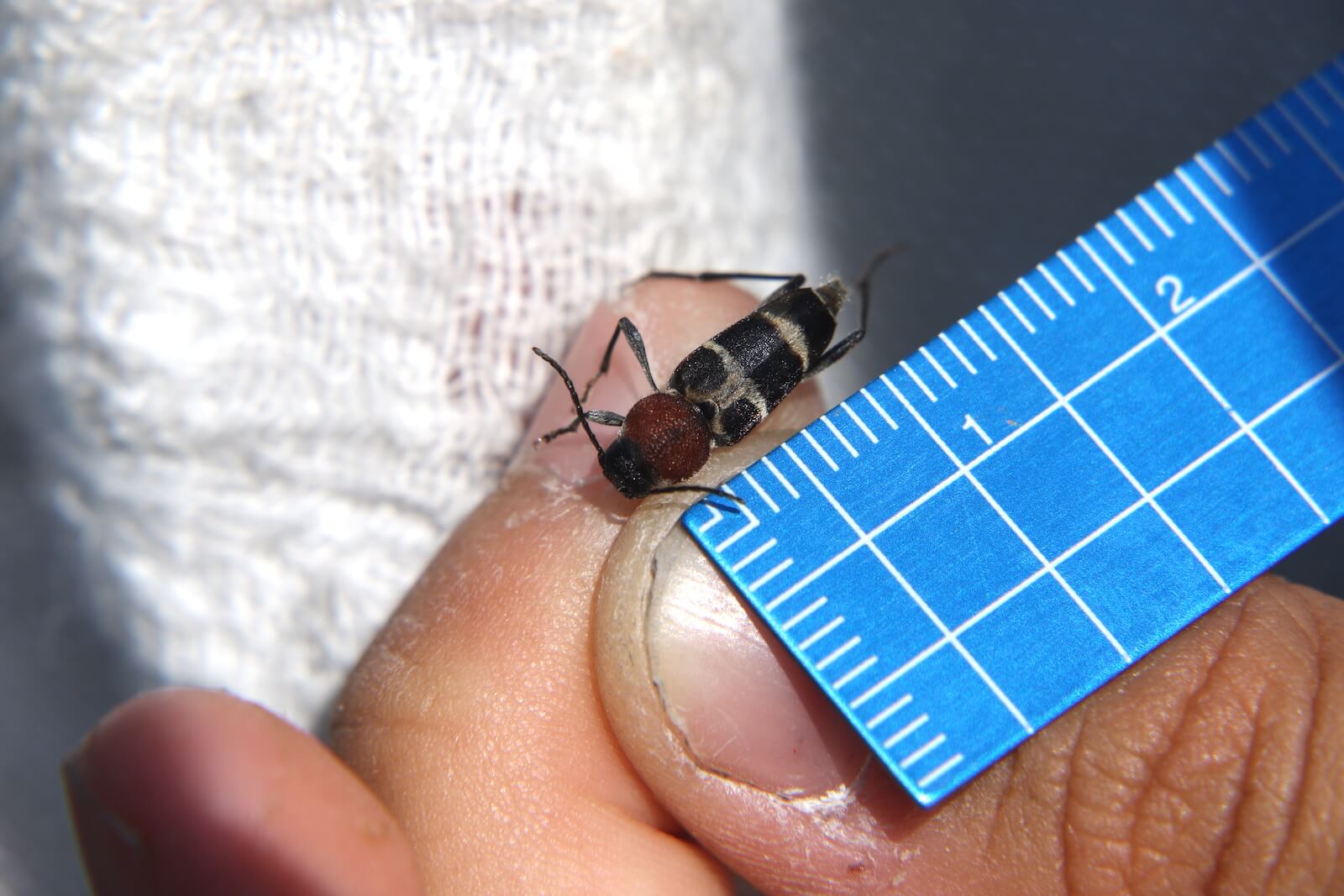

フタオビミドリトラカミキリは黄緑色の上翅に黒色のふたおび …

-

★☆☆☆☆ アカジマトラカミキリはケヤキの枯れ木や老木に …

-

シナノクロフカミキリはフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …

-

★★☆☆☆ タテジマホソハナカミキリは日本に生息するカミ …

-

★★☆☆☆(絶滅危惧種) ヒメキマダラヒカゲは、チョウ目 …

-

伊豆の戸田港でソウダガツオが簡単に釣れるそうなので、8月 …

-

発見日記(2025年7月 山梨県) スネケブカヒロコバネ …

-

ムナミゾハナカミキリはハナカミキリ亜科のカミキリムシ。1 …

-

ホソツツリンゴカミキリは非常に小さく、楊子のように細長い …

-

★★☆☆☆(絶滅危惧種) キマダラモドキはタテハチョウ科 …

-

★☆☆☆☆ ヘリグロアオカミキリは日本に生息する珍しいカ …

-

ムネグロリンゴカミキリは日本の亜高山帯に生息するリンゴカ …

-

★★★★☆ カマツカはバラ科カマツカ属(ないしカナメモチ …

-

ウラジャノメは日本に生息するジャノメチョウ亜科のチョウ。 …

-

★★☆☆☆ ヤマウツボはシソ目ハマウツボ科ヤマウツボ属の …

-

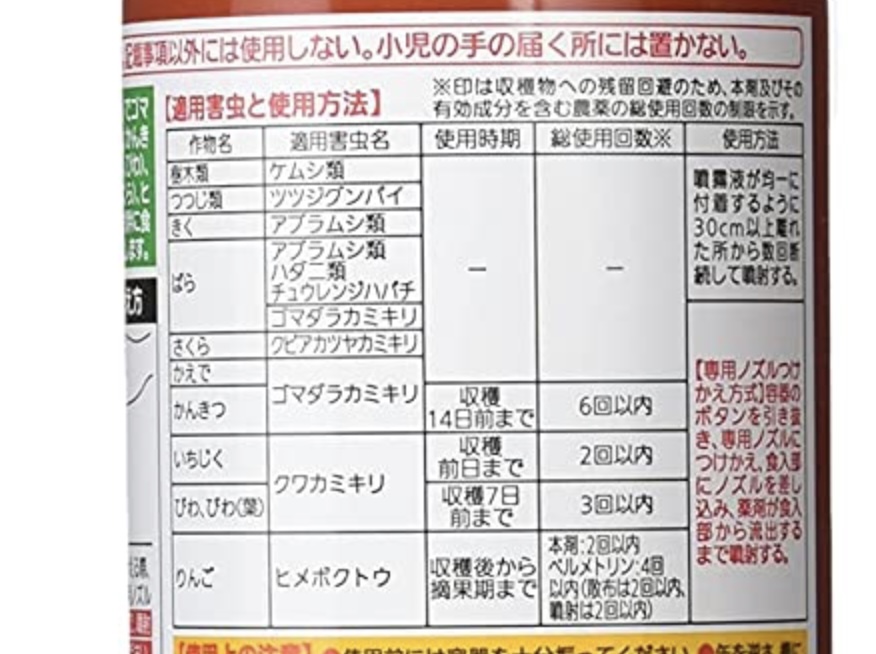

リンゴカミキリの仲間の見分け方はまず大きさです。20mm …

-

ヘリグロリンゴカミキリは日本に生息するリンゴカミキリの仲 …

-

★★★☆☆ マダラツツキノコムシ(現在はマダラホソツツキ …

-

★★★☆☆ シャガはアヤメ科アヤメ属の多年草。 中国原産 …

-

★★★☆☆ ツルアジサイはアジサイ科アジサイ属の落葉つる …

-

★★★☆☆ イワガラミはアジサイ科イワガラミ属の落葉つる …

-

★★☆☆☆ ミドリヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の …

-

クロオビセマルヒラタムシはホソヒラタムシ科に属する甲虫。 …

-

★★☆☆☆ オオカメノキ(別名ムシカリ)は山地の中に疎ら …

-

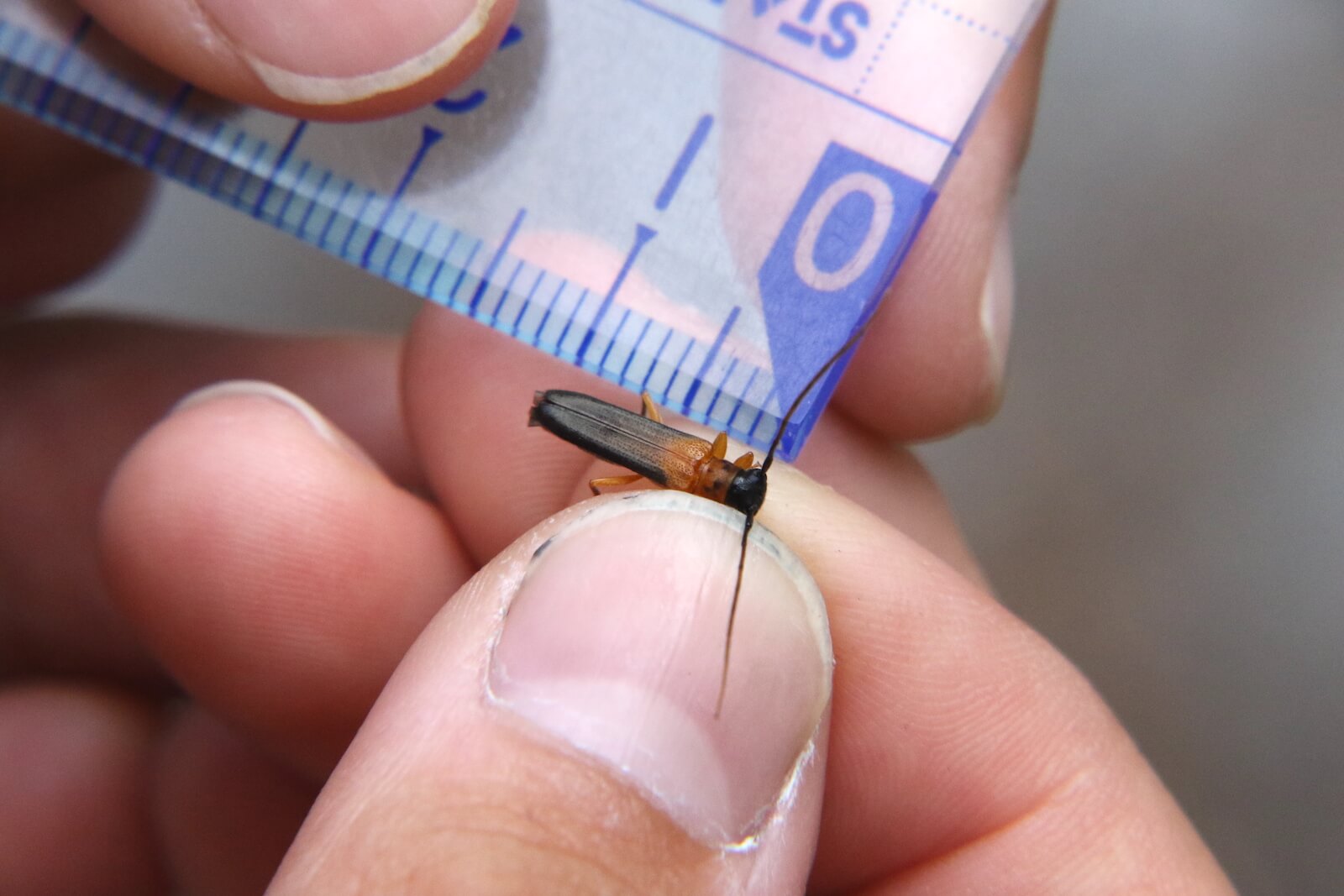

アカコメツキはコメツキムシ科コメツキ亜科のコメツキムシ。 …

-

★★★☆☆ クロユリはユリ科の多年草。球根植物。 別称、 …

-

★★★★☆ ダンコウバイはクスノキ科クロモジ属の落葉広葉 …

-

★★★★☆ キンシバイはオトギリソウ科オトギリソウ属の半 …

-

★★★★☆ コシアキトンボはトンボ科に属するトンボの一種 …

-

★★★★☆ クロマドボタルはホタル科の一種。 前胸背板に …

-

★★☆☆☆ ニホンアカネはアカネ科アカネ属の多年草。昔、 …

-

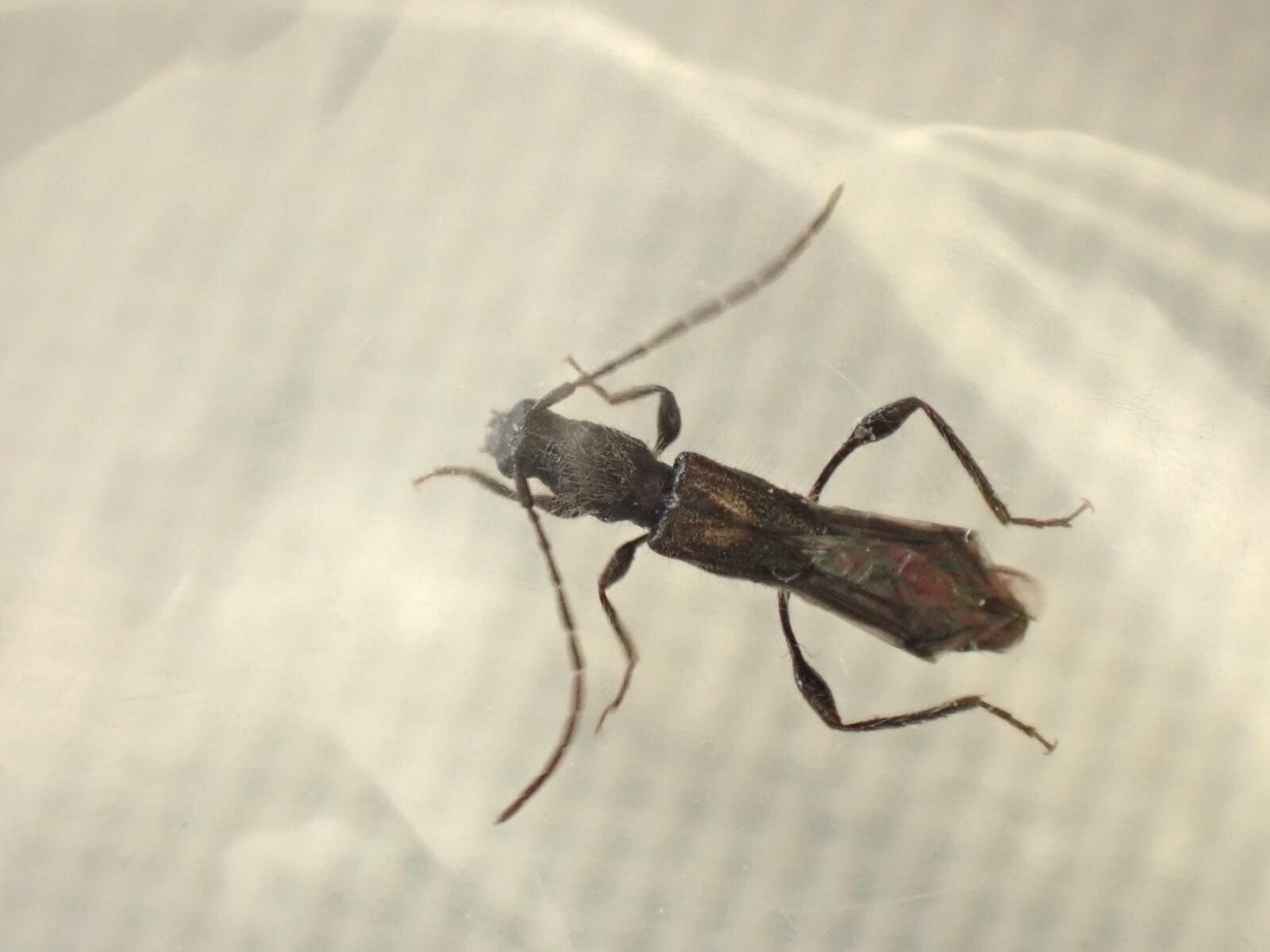

★★★★☆ エゴツルクビオトシブミは光沢を帯びた黒色のオ …

-

★★★★☆ オオアオモリヒラタゴミムシは、オサムシ科ゴモ …

-

カタモンオオキノコ(別称、カタモンオオキノコムシ、ニホンカタビロオオキノコムシ)

★★★☆☆ カタモンオオキノコは、オオキノコムシ科に属す …

-

★★☆☆☆ ヤマシャクヤクはボタン科ボタン属の多年草。 …

-

★★☆☆☆ ベニモンチビオオキノコは、オオキノコムシ …

-

★★☆☆☆ タカオトゲアリヅカムシか、その近縁種と推察さ …

-

★★★☆☆ セマダラマグソコガネはコガネムシ科マグ …

-

★★★★☆ カシルリオトシブミはオトシブミ科アシナガオト …

-

日本在来種で庭におすすめの木を樹高ごとにまとめました。 …

-

ニレ科ケヤキ属の日本在来種。公園や街路樹としてよく植えら …

-

イクビモリヒラタゴミムシはモリヒラタゴミムシの一種。 学 …

-

ベニオビヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。翅に …

-

学名分類ハモグリガ科大きさ開張分布特徴、生態 山梨県北杜 …

-

クロハネシロヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。 …

-

キオビクロヒゲナガノクロは日本に生息するヒゲナガガ科の一 …

-

学名Nemophora bifasciatella分類ヒ …

-

見かける頻度★★☆☆☆学名Oxyporus maculi …

-

★★★★☆ タチツボスミレは日本在来種、身近なスミレの一 …

-

★★★★☆ アカネスミレは山地や低山の尾根辺りや砂地、草 …

-

最近、ブヨに足を刺されて数日痛かったり、脇の下をマダニに …

-

トホシハムシについて 見かける頻度★★★★☆学名Goni …

-

夕焼けのような赤紫色、深山の鮮やかな緑、海のように深い青 …

-

フクラスズメについて 見かける頻度★★★☆☆学名Arct …

-

ハケゲアリノスハネカクシは日本に生息する好蟻性昆虫の一種 …

-

ズグロツヤテントウは山地性の小さなテントウ。 上翅は疎な …

-

タテスジマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆ …

-

マルヒメツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …

-

樹皮につく地衣類に擬態しているように見える。 見つけた当 …

-

スネアカヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …

-

コマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★☆☆☆学名H …

-

アカモンミゾドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …

-

ツブスジドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Pa …

-

分類 カミキリムシ科/フトカミキリ亜科 見かける頻度 【 …

-

カワラヨモギは多年草のキク科の在来種。別名シロヨモギ。キ …

-

ケブカヒゲナガは、毛深く触角が長いヒゲナガガ科の一種。 …

-

クスサンは日本の身近な大型のガで、昔はその繭(まゆ)が養 …

-

ムナミゾマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★★ …

-

ツヤナガアシドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …

-

ホソハネコバチは羽毛が生えた独創的な形の翅を持つ。 この …

-

ホンシュウセスジダルマガムシについて 見かける頻度★★★ …

-

ミゾツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Za …

-

イタドリについて 見かける頻度★★★★★学名Fallop …

-

皇帝ダリア(キダチダリア、コダチダリア)について 見かけ …

-

ナツズイセンについて 見かける頻度★★★☆☆学名Lyco …

-

ヒメナガサビカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学名 …

-

日本近海に生息するイシダイ科の魚。大型肉食魚。幼魚、若魚 …

-

見かける頻度 ★★★☆☆ 学名 Allotraeus s …

-

ツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Zait …

-

ツヤヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名He …

-

ガロアケシカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名E …

-

アトモンマルケシカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆ …

-

カッコウメダカカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学 …

-

カッコウカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名Mi …

-

チビハナカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学名Gr …

-

タイワンメダカカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学 …

-

ヒメアカハナカミキリについて 見かける頻度★★☆☆☆学名 …

-

マツシタヒメハナカミキリについて 見かける頻度★☆☆☆☆ …

-

キベリクロヒメハナカミキリについて 見かける頻度★☆☆☆ …

-

マツシタトラカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …

-

アカイロニセハムシハナカミキリについて 見かける頻度★★ …

-

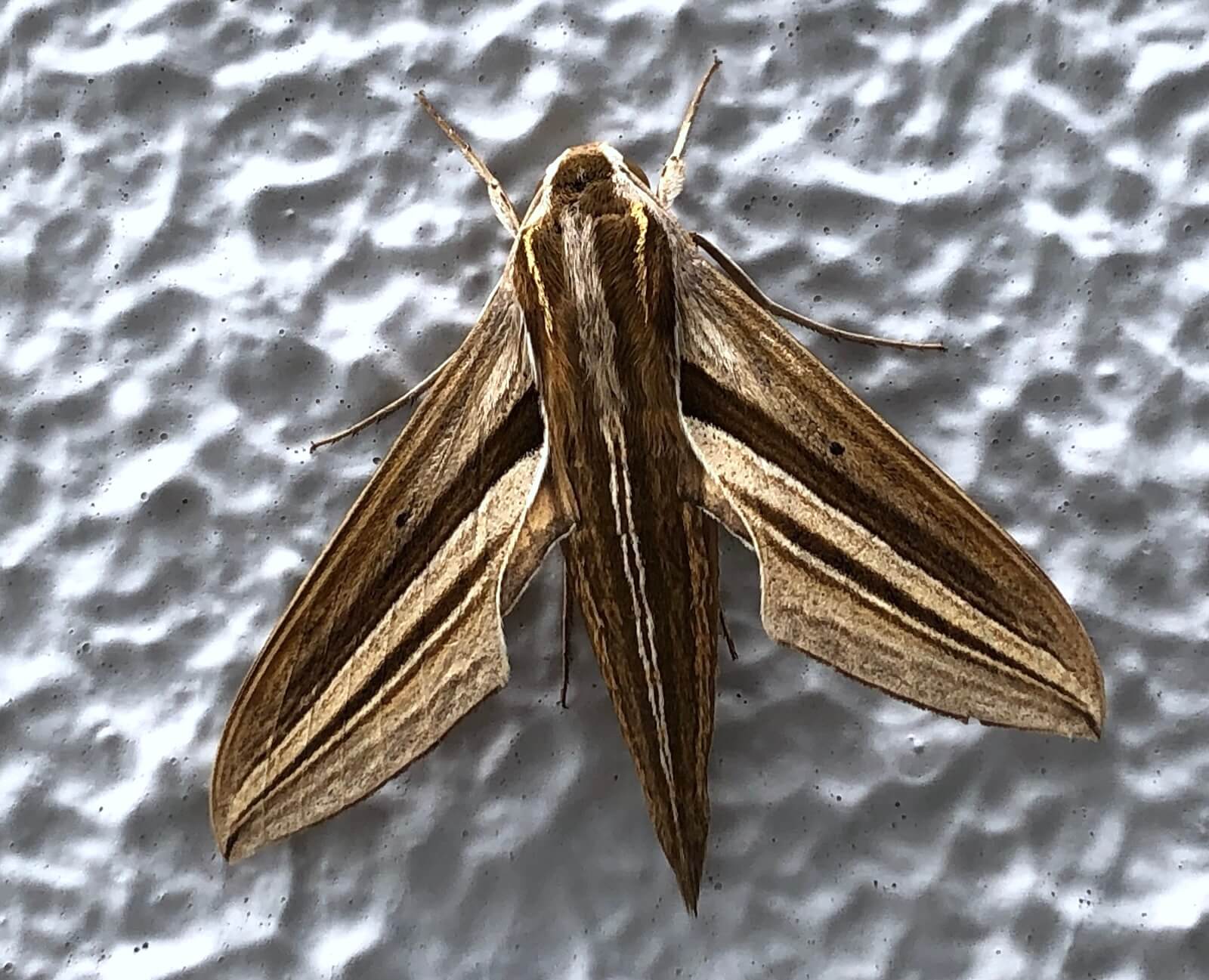

セスジスズメについて 見かける頻度★★★★☆学名Ther …

-

ウンモンスズメについて 見かける頻度★★★★☆学名Cal …

-

枯葉や枯れ葉に付着する菌類などを食べる、小さな蛾の仲間。 …

-

ヘダイ(平鯛)は銀色がきれいなタイ科の魚。 ヘダイとは? …

-

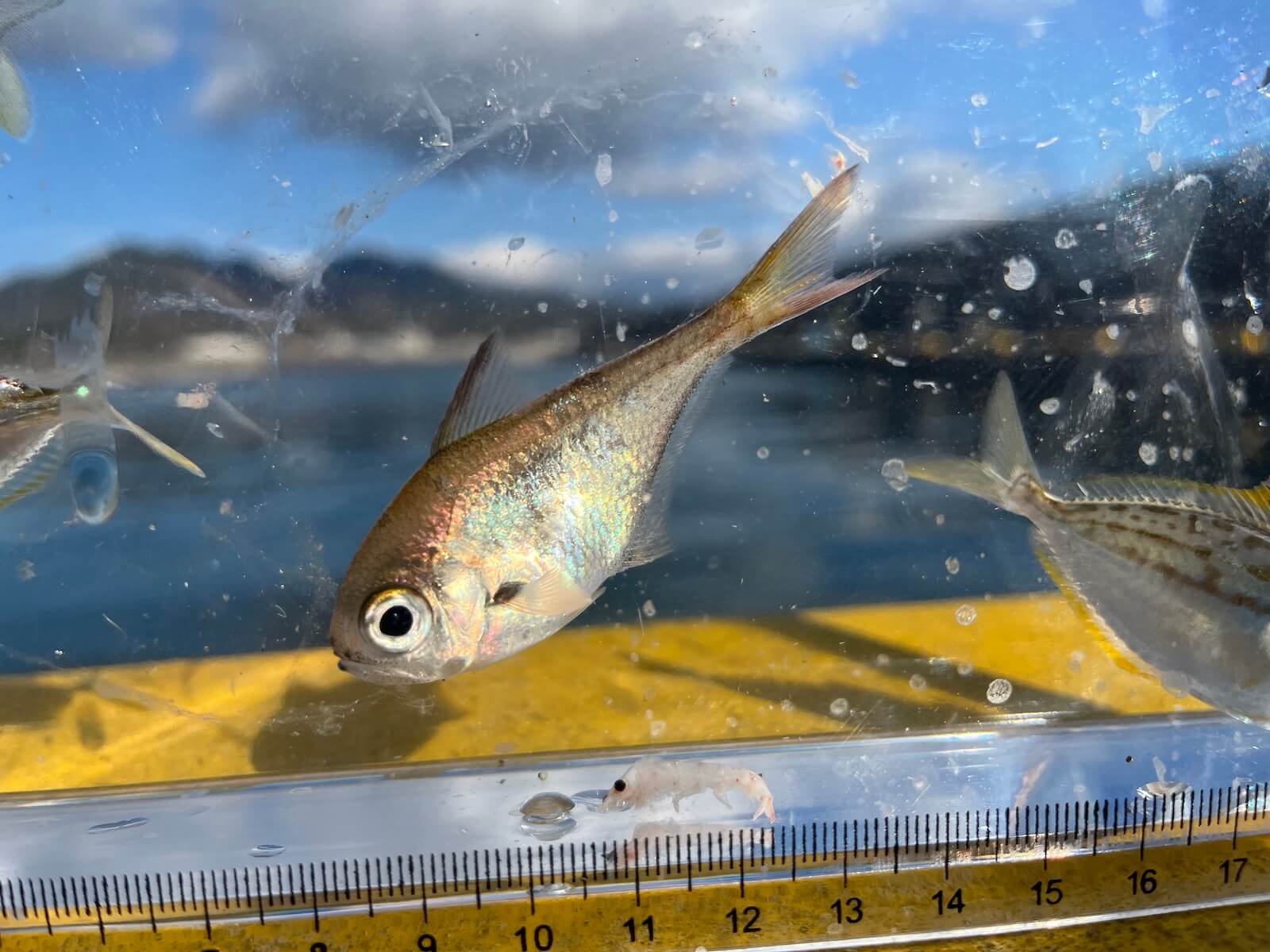

アジ科の一種。目が大きく、黄色く輝くラインが特徴。 メア …

-

アジ科ムロアジ属の一種。広義にムロアジと呼ばれる場合もあ …

-

ムロアジと言うとき、アジ科の一種「ムロアジ(Decapt …

-

アラキヒメテントウとは? 見かける頻度★★☆☆☆学名Sc …

-

アカマツカサとは? 見かける頻度★★★☆☆学名Myrip …

-

ゴマヒレキントキとは? 見かける頻度★☆☆☆☆学名Het …

-

学名Trachinocephalus trachinus …

-

学名Synodus ulae分類ヒメ目/エソ科/アカエソ …

-

学名Acanthopagrus latus分類スズキ目/ …

-

日本全国に生息するタイ科の魚。日本を代表する高級魚。「魚 …

-

国内で見られるソウダガツオ属の2種のうちの一種。鰹節の原 …

-

マルソウダ:ウロコの上側にある黒斑が背面の黒い部分にくっ …

-

学名Lutjanus decussatus分類スズキ目/ …

-

学名Lutjanus decussatus分類スズキ目/ …

-

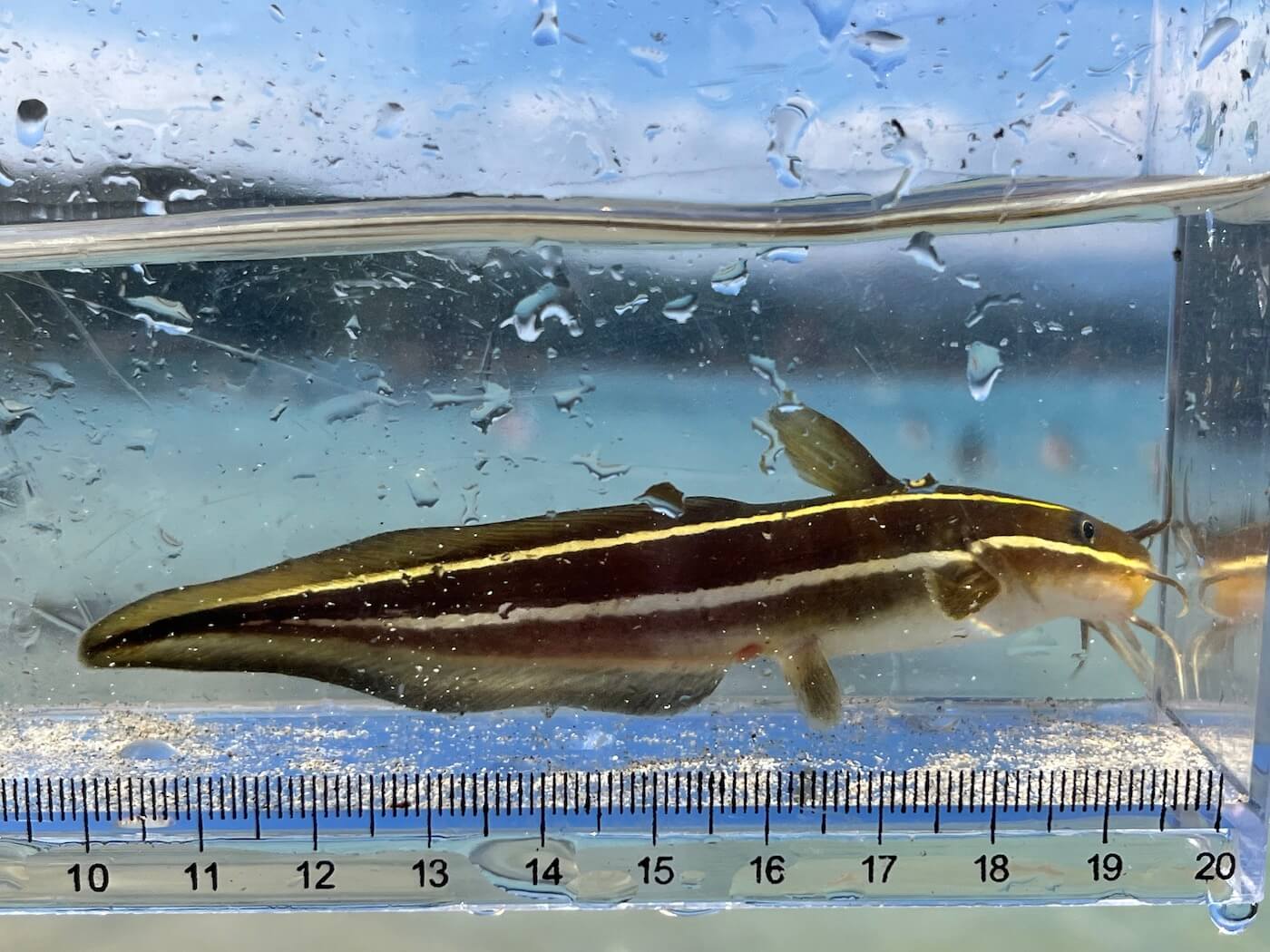

学名Plotosus japonicus分類ナマズ目大き …

-

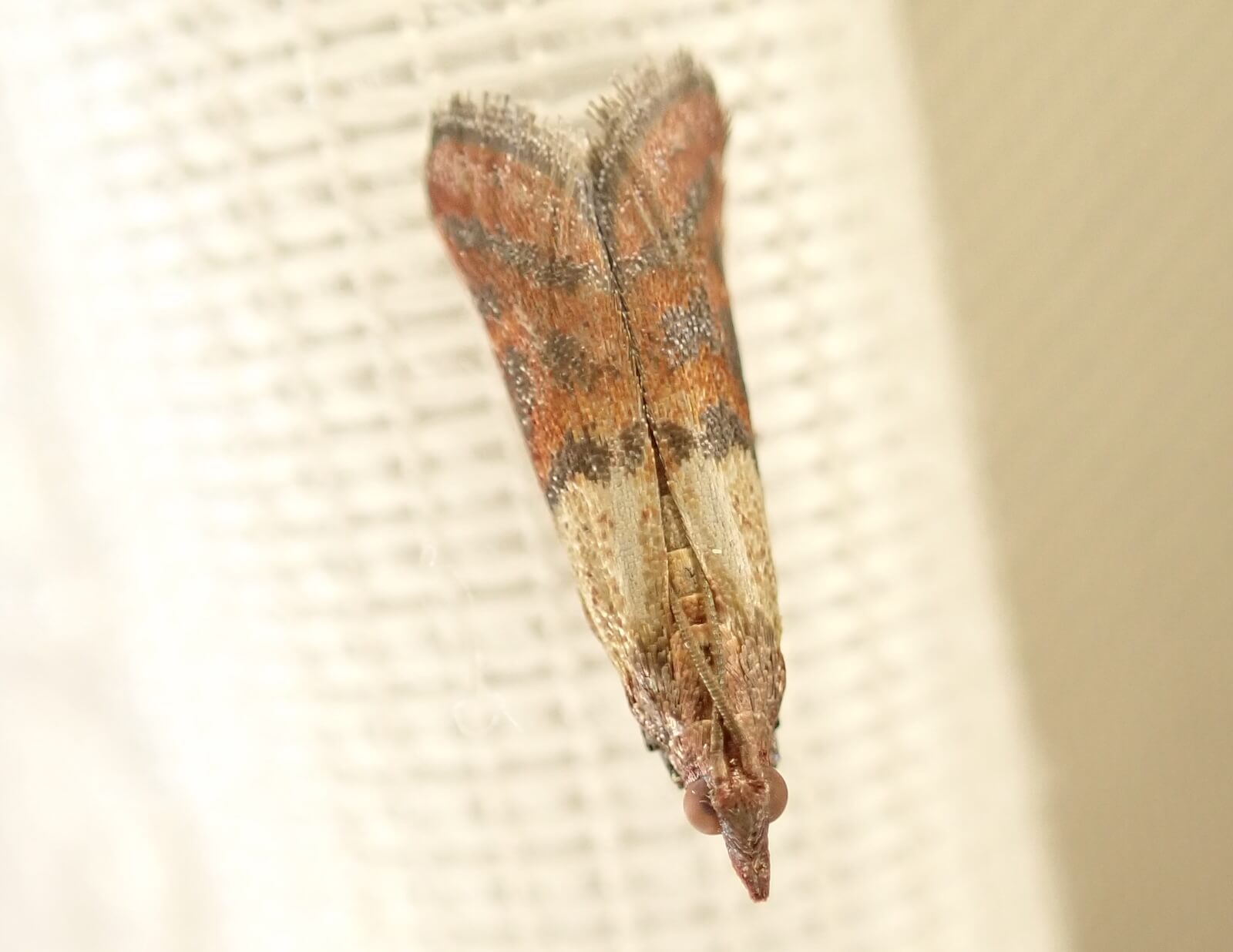

ノシメマダラメイガはノシメコクガとも言われる。また、穀類 …

-

ヒゲナガガ科の一種。上翅の模様はナラやケヤキの虎斑(とら …

-

ゴマフヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。 頭部 …

-

フタモンクロテントウはクリの木などにいる2.5mm程度の …

-

学名Platynaspidius maculosus分類 …

-

その属名をとって「グラフィラ」の愛称で親しまれる。ただし …

-

ビャクシンカミキリはヒノキ科の木につくカミキリムシ。上翅 …

-

上翅の点刻は大きくはっきりと観察できる。翅の側縁やお尻先 …

-

学名Pseudocalamobius montanus分 …

-

グラフィラとは?〜その独特のフォルムでカミキリムシファンを魅了♪

カミキリムシ科カミキリ亜科のGlaphyra属は、とうて …

-

茶色と暗褐色のグラデーションの上翅には5対の白い紋がある …

-

磨いて艶を出したような美しい黒色のカミキリムシ。ハナカミ …

-

南方系のカミキリムシ。捕まえて水を与えると良く飲む。 関 …

-

山地、亜高山帯に生息するヒメハナカミキリ、いわゆるピドニ …

-

山地、亜高山帯に生息するヒメハナカミキリ、いわゆるピドニ …

-

最近、ヤツボシハナカミキリの亜種に再分類された。 花粉を …

-

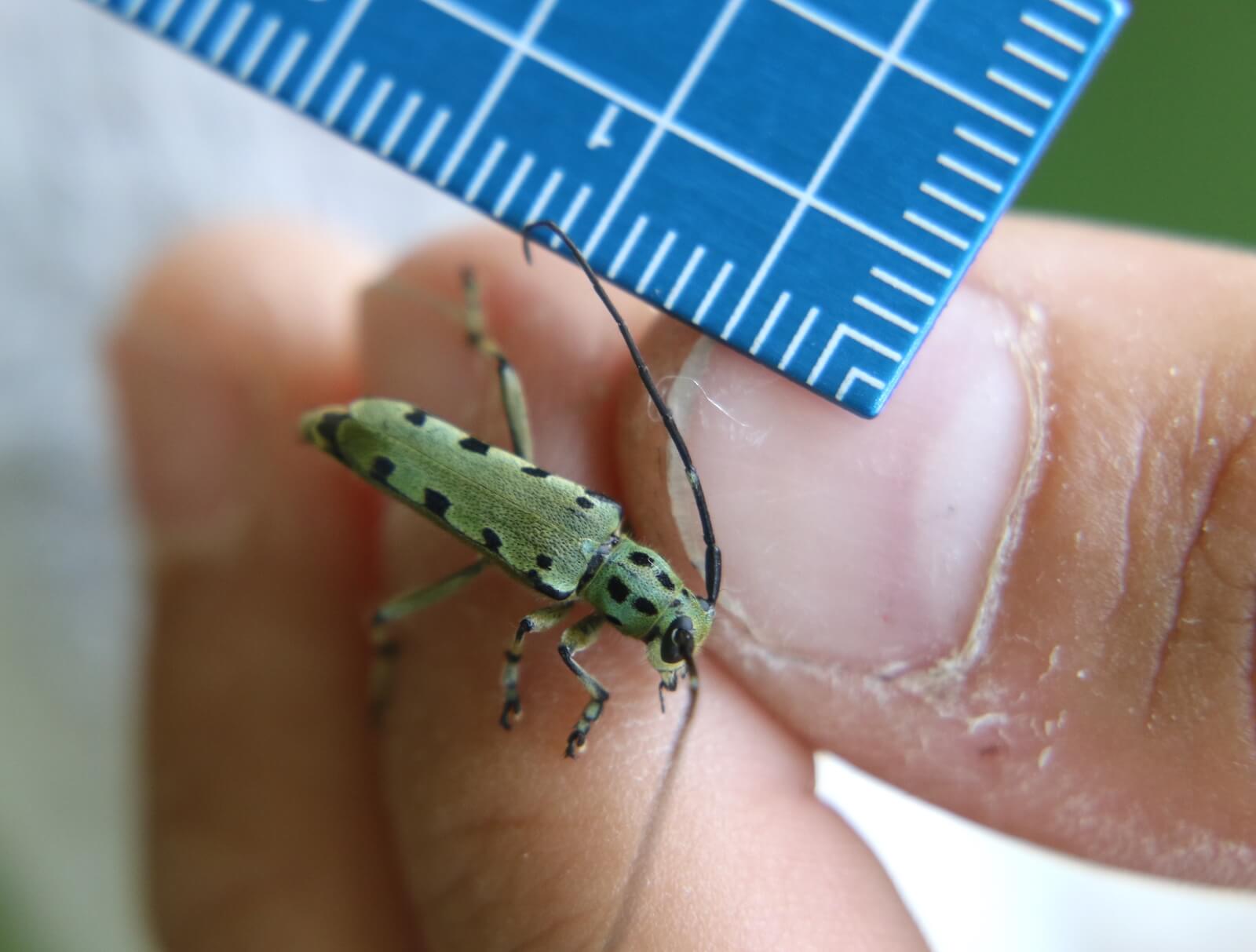

日本に生息するカミキリムシの一種。オオアオカミキリと並び …

-

上翅や前胸に黒と黄色からなる紋を持つカミキリムシ。名前の …

-

ヤマトシロオビトラカミキリ ヤマトシロオビトラカミキリ …

-

日本に生息するカミキリムシの一種。青や緑、金緑色に輝く上 …

-

山地に生息し、カミキリムシファンの間ではその学名(種名) …

-

上翅は退化し短く、後翅が見えている。ヒメバチと似るが、擬 …

-

初春、別の虫を探しに家の近所へ昆虫採集に行ったところ、ち …

-

珍しいカミキリムシ。 その属名をとって「グラフィラ」の愛 …

-

ヘビトンボはヘビトンボ科の大きな虫。この虫が見つかれば、 …

-

一科一属一種の世界的にも特異な虫で、たしかにそのフォルム …

-

翅の外縁にキベリ(黄色い縁取り)があり、その内側に鮮やか …

-

幼虫は乾燥に強く、木工品などを加害する例が報告される。北 …

-

★★★★☆ 山地の草地や林道沿いなどに自生する多年草。紫 …

-

図鑑や昆虫サイトで何度も眺め、いつかは実物をと憧れていた …

-

ホタルブクロはキキョウ科の多年草。背丈は60cmほどで人 …

-

★★★☆☆ フジイバラは生息地が限られる日本の原種ノバラ …

-

まるで蛍光ペンを引いたような明るい緑色が特徴のアブ。山梨 …

-

クロズカタキバゴミムシはオサムシ科ゴモクムシ亜科のゴミム …

-

キノコゴミムシは上翅に2対のオレンジ色の複雑な紋がある美 …

-

日本で見られる野鳥の一覧です。写真をクリックすると詳しく …

-

日本に生息する淡水魚を、生息域が上流から下流の順でご紹介 …

-

公園にいる身近な蝶から絶滅危惧種のチョウまで紹介するWE …

-

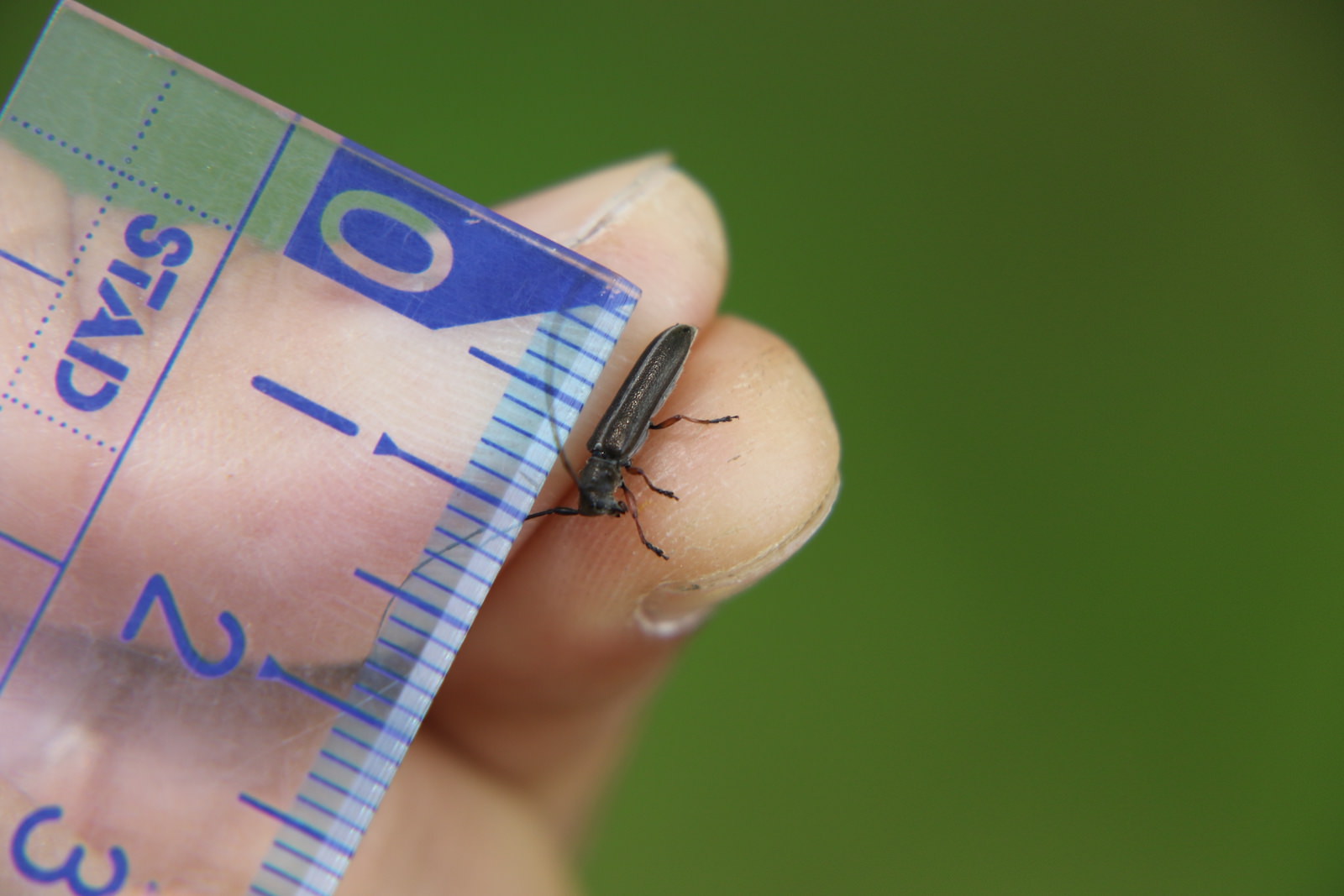

ヤマトタマムシが有名なタマムシ科ですが、実は日本には体長 …

-

日本に生息するカエルは48種類。日本の稲作、里山とともに …

-

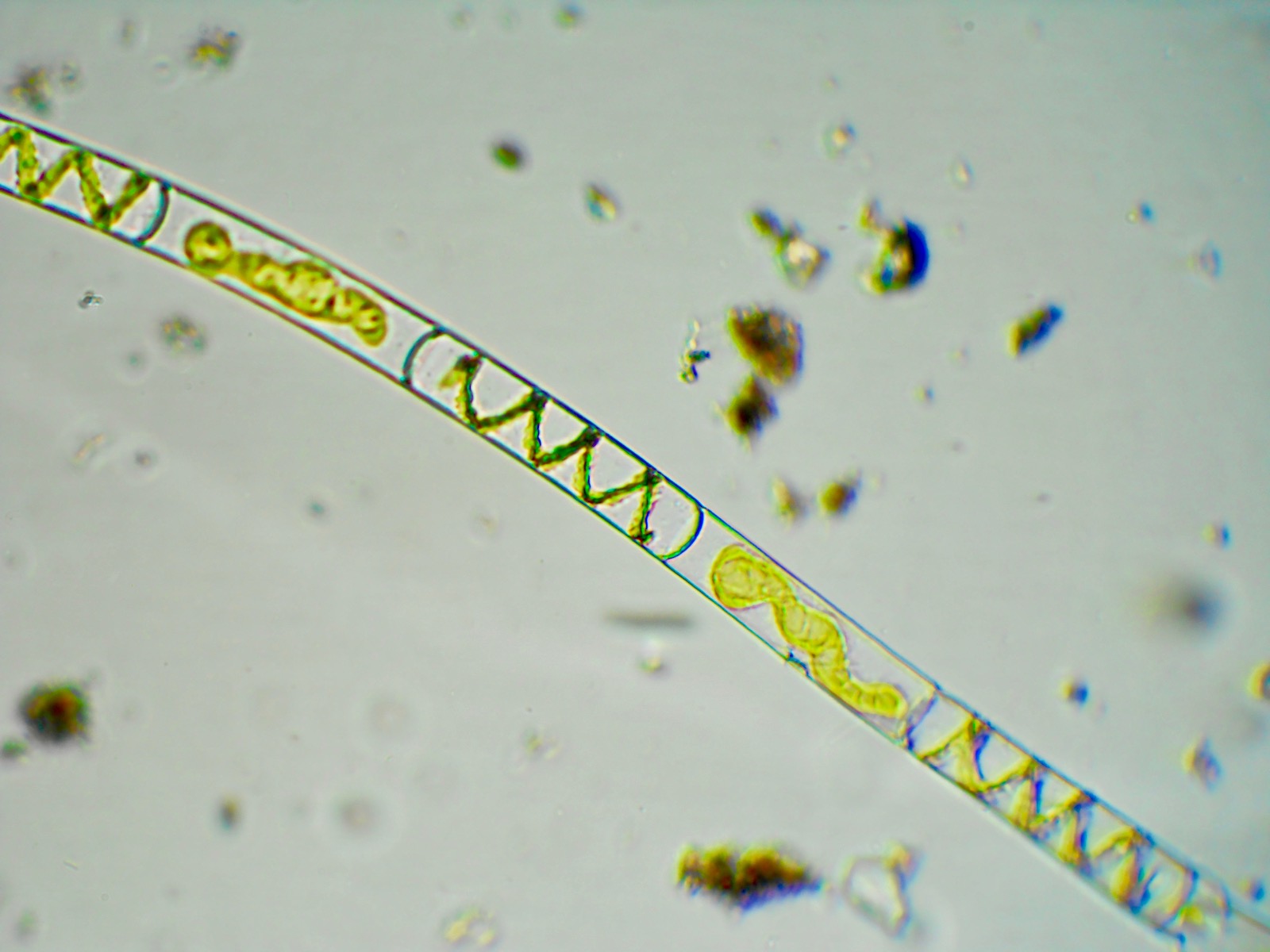

身近な微生物・プランクトンの種類・図鑑 名前【見かける頻 …

-

鏡のような光沢を持つ上翅の縦スジと、そのスジの間にエメラ …

-

鏡のような光沢を持つ上翅の縦スジ。そのスジの間はビーズが …

-

日本には、200種類近くのトンボが生息しています。ここで …

-

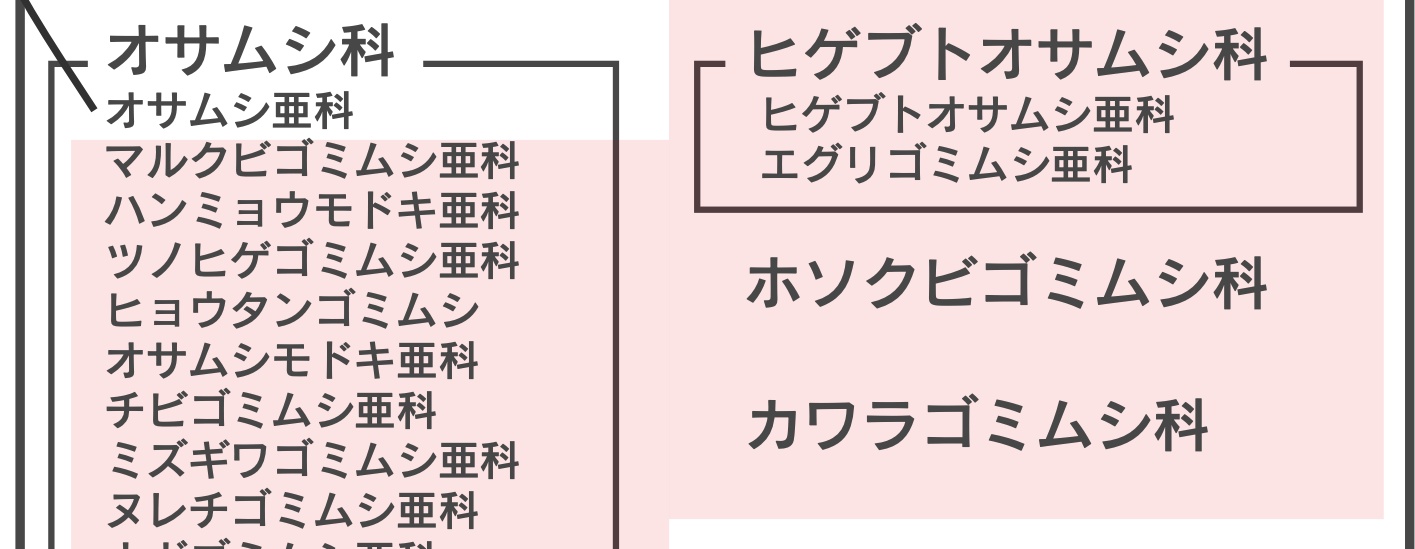

国内で800種以上が報告されるゴミムシには絶滅危惧種も多 …

-

アリの種類・図鑑 身近なアリだが、種類は実に豊富。 &a …

-

日本におよそ360種報告されるコガネムシ科。ここではコガ …

-

日本で見られるクワガタ、カブトムシを写真で紹介しています …

-

絶滅危惧種に指定されている日本の虫、蝶、水生昆虫、甲虫な …

-

アカアシクワガタは脚のつけ根やお腹が赤みがかる日本在来の …

-

クワガタやカブトムシを探しに来たのに、樹液に集まる他の虫 …

-

ミジンコと聞くと種類は1種類だけと思うかもしれませんが、 …

-

日本にいるテントウムシは150種以上。ここではその一部を …

-

日本の蛾の種類・図鑑(見分け・識別・区別) 公園にいる身 …

-

ゴマフカミキリのようないわゆるゴマフ模様ではなく、模様の …

-

日本で身近に見られるハムシを写真で紹介しています。 ★が …

-

ハチの種類 名前【見かける頻度(★が少ないほど珍しい)】 …

-

「飛ぶ宝石」、「宝石蜂」とも呼ばれるセイボウ(青蜂)の図 …

-

日本に800種以上生息すると言われるカミキリムシ。ここで …

-

カタバミ(片喰み)は多年草のありふれた雑草。日本中の公園 …

-

★★★★★ ウツギ(空木、卯木、卯の花)はアジサイ科ウツ …

-

山梨県では山地というよりは亜高山帯の地域で見られる。明か …

-

約5000年前、中国の野生種クワコから改良された種がカイ …

-

カマキリモドキはアミメカゲロウ目/カマキリモドキ科に属す …

-

カミキリムシファンには「グラフィラ」の名で親しまれる。属 …

-

日本のカゲロウの種類・図鑑 日本のゲロウの種類を紹介する …

-

クサカゲロウとしては国内最大。カゲロウと言えば緑色が多い …

-

前翅後縁に蜘蛛の巣が絡まっているような模様が見られる。こ …

-

ヒゲナガゴマフカミキリ(山梨県) 学名Palimna l …

-

ジシバリ(別名、チチグサ、イワニガナジシバリ、センリソウ …

-

長い触角と長い脚、上翅中央やや後方の"程度の大 …

-

平地や低山の広葉樹林で見られる。 目とクチバシの間がはっ …

-

学名Xylotrechus villioni分類カミキリ …

-

学名Epicopeia hainesii分類チョウ目/ア …

-

学名Melligomphus viridicostus分 …

-

ナミハンミョウ〜日本の最も美しい虫のひとつ。別名『ミチシルベ』

学名Cicindela japonica分類オサムシ科/ …

-

学名Bambusicola thoracicus分類キジ …

-

学名Xylotrechus emaciatus分類カミキ …

-

「クサフグ」「コモンフグ」「ショウサイフグ」「マフグ」の違い・区別・見分け方

褐色地に白い点々模様があるフグは堤防釣りなどでよく見かけ …

-

学名Takifugu flavipterus分類フグ目/ …

-

学名Triglidae分類スズキ目、カサゴ目大きさ40c …

-

学名Podiceps auritus分類カイツブリ目/カ …

-

学名Acanthopagrus schlegelii分類 …

-

学名Etrumeus micropus分類ニシン目/ニシ …

-

学名Sardinops melanostictus分類ニ …

-

イワシの区別(マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、カタボシイワシの見分け)

身近なイワシであるマイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ …

-

学名Sardinella aurita分類ニシン目/ニシ …

-

学名Euprymna morsei分類コウイカ目/ダンゴ …

-

学名Sebastiscus marmoratus分類スズ …

-

マアジとマルアジは似ているが、2つの大きな違いがある。 …

-

学名Decapterus maruadsi分類スズキ目/ …

-

学名Trachurus japonicus分類スズキ目/ …

-

学名Todarodes pacificus分類ツツイカ目 …

-

学名Katsuwonus pelamis分類スズキ目/サ …

-

出世魚の名前一覧表|ブリ・スズキ・ボラ・クロダイ・クロマグロ。ブリなら覚え方は「わかいな笑(わら)」

出世魚(しゅっせうお)とは、幼魚と成魚で名前が違う魚。魚 …

-

学名Todarodes pacificus分類ツツイカ目 …

-

学名Diagramma picta分類スズキ目/イサキ科 …

-

学名Ostorhinchus notatus分類スズキ目 …

-

学名Conger myriaster分類ウナギ目/アナゴ …

-

学名Thalassoma cupido分類スズキ目/ベラ …

-

学名Siganus fuscescens分類スズキ目/ニ …

-

学名Trichiurus lepturus分類スズキ目/ …

-

学名?分類コウチュウ目/大きさ全長0.5mm程度分布本州 …

-

学名Damora sagana (Argynnis sa …

-

学名Callophrys ferrea分類チョウ目/シジ …

-

学名Daimio tethys分類チョウ目/セセリチョウ …

-

学名Erynnis montanus分類チョウ目/セセリ …

-

学名Lampides boeticus分類チョウ目/シジ …

-

学名Somatochlora uchidai分類トンボ目 …

-

学名Elcysma westwoodii分類マダラガ科大 …

-

ネキトンボとショウジョウトンボは似ているが、違いもははっ …

-

学名Crocothemis servilia maria …

-

学名Sympetrum speciosum分類トンボ目/ …

-

学名Aeshna juncea juncea分類トンボ目 …

-

ルリボシヤンマとオオルリボシヤンマは似ているが、2つの区 …

-

学名Gyrinus japonicus分類コウチュウ目/ …

-

学名Girella punctata分類スズキ目/イスズ …

-

学名Physalia physalis分類クダクラゲ目/ …

-

学名Chaetodon auriga分類花クラゲ目大きさ …

-

学名Chaetodon auriga分類スズキ目/チョウ …

-

学名Pentagonica daimiella分類オサム …

-

学名Eretes griseus分類ゲンゴロウ科大きさ1 …

-

アイヌの名の由来は北海道から付けられていると考えられる。 …

-

学名分類コガネムシ科/トラハナムグリ亜科大きさ分布本州で …

-

学名Leptostrangalia hosohana分類 …

-

学名Leptostrangalia hosohana分類 …

-

サペルは、ピドニア、パキタに並び、カミキリムシファンを魅 …

-

学名Eumecocera unicolor分類カミキリム …

-

学名Pidonia maculithorax分類カミキリ …

-

ヒゲナガガ科の一種。異なる色で縁取られたオビ(帯)を持つ …

-

コンオビヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。ルビ …

-

学名Monochamus saltuarius分類カミキ …

-

学名Menesia flavotecta分類カミキリムシ …

-

学名Cassida vespertina分類ハムシ科/カ …

-

学名Zeugophora annulata, Pedri …

-

学名Cicindela japana分類オサムシ科/ハン …

-

学名Actenicerus orientalis分類コメ …

-

学名Pectocera fortunei分類コメツキムシ …

-

学名Nebrioporus anchoralis分類コウ …

-

学名Planetes puncticeps分類オサムシ科 …

-

学名Pentagonica angulosa分類オサムシ …

-

学名Epiclytus yokoyamai分類カミキリム …

-

学名Pidonia himehana分類カミキリムシ科ハ …

-

学名Asaperda rufipes分類カミキリムシ科/ …

-

学名Egesina (Niijimaia) bifasc …

-

学名Encyclops olivacea分類カミキリムシ …

-

学名Pseudocalamobius japonicus …

-

学名Leptura dimorpha分類カミキリムシ科/ …

-

学名Rhopaloscelis unifasciatus …

-

学名Pyrrhona laeticolor分類カミキリム …

-

学名Rapala arata分類チョウ目/アゲハチョウ上 …

-

学名Anthocharis scolymus分類チョウ目 …

-

学名Byctiscus fausti分類カオトシブミ科/ …

-

学名Kanekoa azumensis分類カミキリムシ科 …

-

学名Pidonia signifera分類カミキリムシ科 …

-

学名Pidonia sylvicola Kuboki見か …

-

学名Pidonia puziloi分類カミキリムシ科/ハ …

-

学名Pidonia sylvicola Kuboki分類 …

-

分布:本州、四国、九州 大きさ:6〜8mm

-

分布:本州、四国、九州 大きさ:4〜7mm

-

分布:北海道、本州、四国、九州 大きさ:5〜7mm

-

カミキリムシ科/フトカミキリ亜科【見かける頻度】★★☆☆ …

-

体長:10~13㎜ 分布:北海道、本州、四国、九州 カネ …

-

体長:9~16㎜ 分布:本州、四国、九州 カネコメツキ亜科

-

体長:9~12㎜ 分布:本州、九州

-

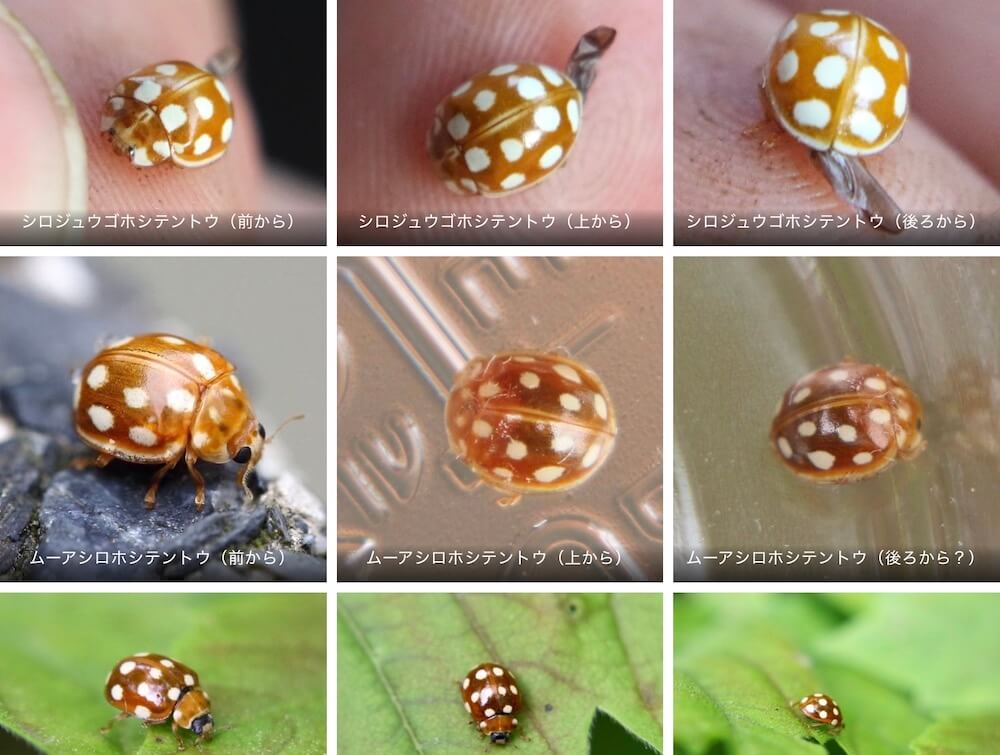

しろきい系テントウ、似てる4種の見分け方|ムーアシロホシテントウ、シロジュウシホシテントウ、シロジュウゴホシテントウ、シロホシテントウの違い

ムーアシロホシテントウは『胸部の白星』は4つ並ぶが、シロ …

-

オレンジないし赤の地色に黒色のつながった複数の紋があるの …

-

【分類】カミキリムシ科/フトカミキリ亜科/リンゴカミキリ …

-

アシナガオニゾウムシは前脚が長く、身の危険を感じるとその …

-

ゾウムシ科/クモゾウムシ亜科。 黒い地色に黄土色のまだら …

-

4月頃、沢や河川のそばの樹木などで見つかりやすい。アブラ …

-

★★★★☆ 光沢のある黒色で背中に二つのコブがある。後腿 …

-

北海道と本州に分布する美しいチョッキリ。ゾウムシ上科/オ …

-

見かける頻度は★★☆☆☆ 学名はLebia duplex …

-

トガリバアカネトラカミキリの基礎情報 学名Anaglyp …

-

ヒメクロトラカミキリは北海道から沖縄に生息するカミキリ亜 …

-

フタホシテントウは大きさ2〜3mm程度のツヤヒメテントウ …

-

アリガタハネカクシ属のハネカクシ。 本写真はクロサワアリ …

-

北海道〜九州に分布する体長6〜7mmのアトキリゴミムシの …

-

上翅が明るい瑠璃色に輝くハネカクシ科の甲虫。 死ぬとこの …

-

山梨県で見つけた。大きさは2〜3mmほど。 ウスイロコミ …

-

本州〜九州に分布する体長2.5~3mmの微少なヒョウタン …

-

キイロチビゴモクムシ

-

体長11〜12mm程度のゴモクムシ亜科のゴミムシ。 頭部 …

-

大きさ6~6.5mm。ムネミゾマルゴミムシ属の小型ゴミム …

-

暗銅色の鈍い光沢、マットな光沢を帯び、細かな毛に覆われる …

-

※本種は山梨県北杜市で見つかった。ギョウトクコミズギワゴ …

-

暗い緑色、青色の光沢を放ち、足は褐色のゴミムシ。 大きさ …

-

ハギキノコゴミムシは黒色で光具合で緑色の光沢を帯びるゴミ …

-

アカガネオオゴミムシは暗い紫色の金属光沢を持つゴミムシ。 …

-

頭部や胸部が銅緑色の美しいゴミムシ。 足は褐色。 体長2 …

-

上司赤銅色の金属光沢を持つ小型のゴミムシ。 個体や地域に …

-

黒い白鳥。成鳥で全長110〜140cm。カモ目カモ科ハク …

-

体長は10〜25cm。岩手~九州の浅海に生息し、雑食性。 …

-

サッパ(鯯)は汽水域に生息する魚。ニシン目/ニシン科/サ …

-

ヒイラギはスズキ目/ヒイラギ科の海水魚。 釣りでは外道と …

-

カワハギ(皮剥、鮍)は、海水魚。分類はフグ目/カワハギ科 …

-

サソリそっくりのこの虫はカニムシ。サソリの仲間? カニム …

-

クロマルエンマコガネはセンチコガネ科の甲虫。 体長は7~ …

-

オオセンチコガネはサルやイノシシなどの野生動物の糞や腐肉 …

-

ゴロゴロ、グルグルー ゴロゴロ、グルグルーは満足している …

-

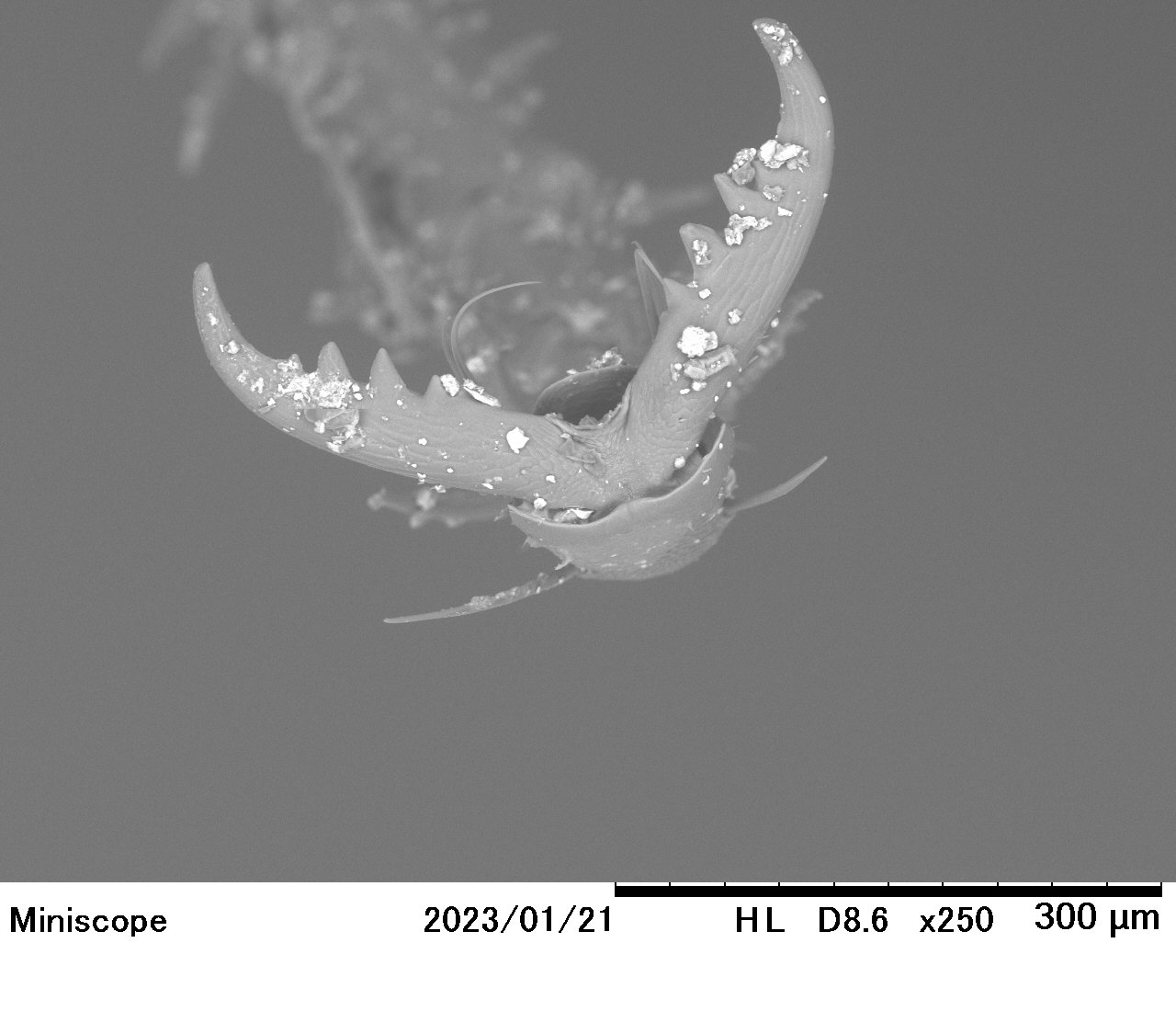

ゴミムシの足の先がなにやら二股に分かれてると思って電子顕 …

-

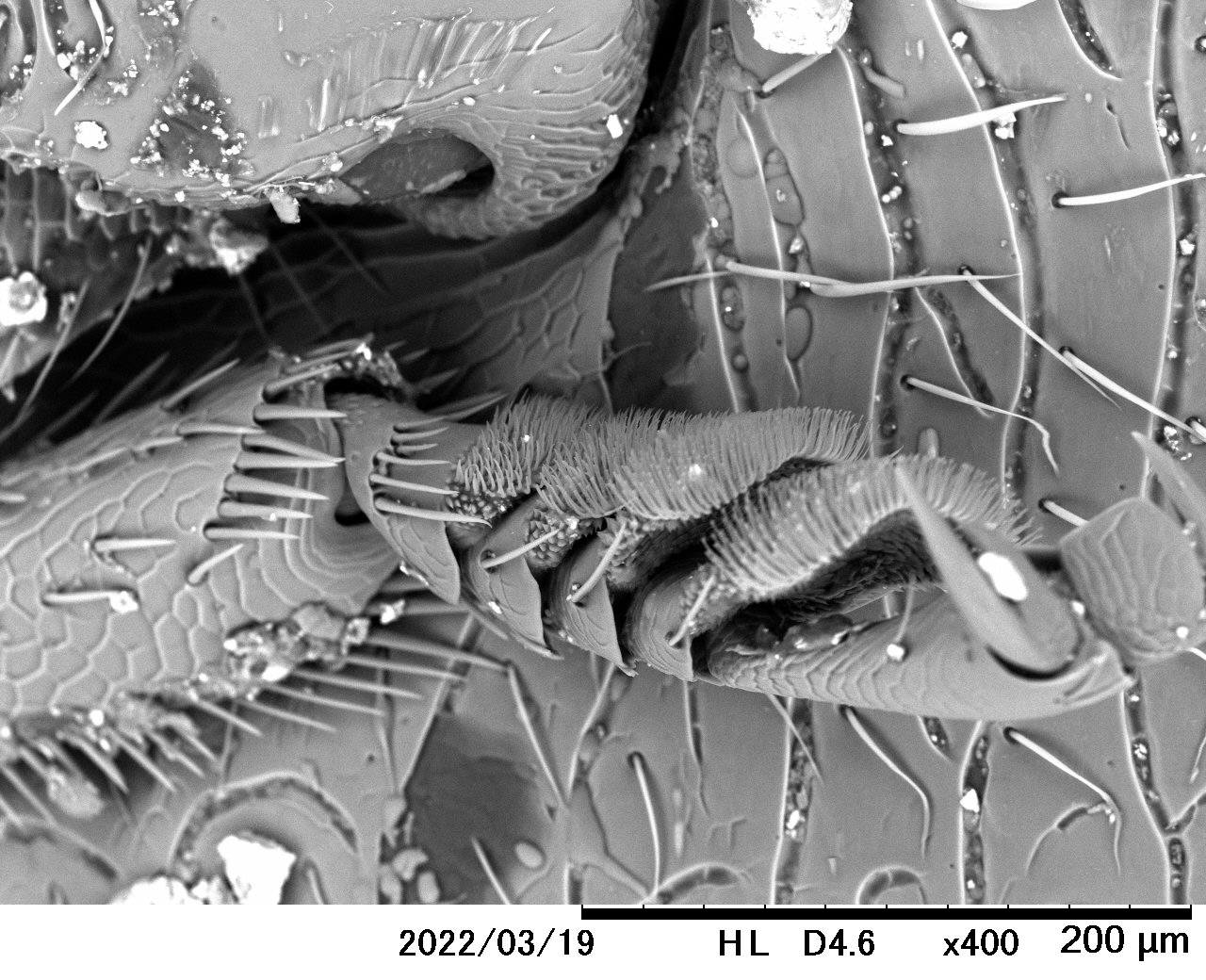

山梨県立科学館で定期的に行っているマイクロズーにて、電子 …

-

スタウラストルム属は緑藻の仲間で植物プランクトン。 琵琶 …

-

ファミリー釣り場や海岸、堤防など、海で見られる魚図鑑です …

-

体長13cm程度、海に住むスズキ目の小魚。堤防や浅い岩礁 …

-

ゾウミジンコはゾウミジンコ科のミジンコ。大きさは0.5m …

-

ボルボックスの見つけ方〜その浅緑(あさみどり)色の繊細な姿に魅了されるファンは多い

ひとたび顕微鏡で見かければ、そのライトグリーンの繊細な姿 …

-

ミツユビカモメは足が短く、一年を通じて黒い小柄なカモメ。 …

-

日本に飛来する代表的なカモメは8種(以下)。特徴や見分け …

-

コカブトは、3cmにも満たない小さなカブトムシの仲間。 …

-

全長60〜68 cmの大型のカモメ。 日本には冬鳥として …

-

全長60cm前後。 その名前からセグロカモメよりも大きい …

-

全長40〜50cmのカモメ。アメリカ、ヨーロッパ、アフリ …

-

全長72cm前後と大型のカモメ。 目の周りはオレンジ味、 …

-

タニグチコブヤハズカミキリは日本固有種。 晩秋、地面に落 …

-

『ユリカモメ』。独特の音の響きとそれにより誘起される不思 …

-

セグロカモメは、全国、とくに西日本で一般的に見られるカモ …

-

ウミネコは全長45~50cm前後、セグロカモメより少し小 …

-

本州から九州にかけ、平野、低地、川沿い、亜高山、高原まで …

-

日本で見られる花を科ごとにご紹介。随時更新。野外での区別 …

-

★★★☆☆ 日本固有種。 一般的なアジサイよりつぼみが大 …

-

ヒメアシナガコガネは体長7〜10mm、北海道、本州、四国 …

-

ビロウドコガネは北海道、本州、四国、九州に分布する小型の …

-

ハルゼミは大きさ23-32mm、本州・四国・九州に分布す …

-

ヒメシロコブゾウムシは本州、四国、九州、沖縄に分布するゾ …

-

オトシブミはオトシブミ科に属する日本国内に23種ほどが生 …

-

★★★☆☆ ゴマダラオトシブミは北海道から九州にかけて分 …

-

ヒメトラハナムグリはコウチュウ目コガネムシ科トラハナムグ …

-

オオトラフハナムグリは黒褐色地にクサビのようにシャープな …

-

ミドリゾウリムシ(Paramecium bursaria …

-

本州、四国、九州に分布する、50〜55mm程度の美しいト …

-

ウスバキトンボは全国に分布し、大群をなして日本列島全体や …

-

北海道、本州、四国、九州に分布するピドニアの一種。 ピド …

-

フサヒゲルリカミキリ〜本州生息種で『種の保存法』に指定されている唯一のカミキリ

フサヒゲルリカミキリは、大きさ15〜17mm程度、フトカ …

-

トゲバカミキリは、大きさ8〜15mmのフトカミキリ亜科の …

-

体長7〜10mmのヒゲの長い小型のゾウムシ。 細い枝を主 …

-

北海道から本州に分布するフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …

-

大きさ6〜9mm程度のカミキリムシ。碁石を配したような柄 …

-

黒色で少し褐色がかっていて光沢がある。オスとメスの違いは …

-

タテジマカミキリはフトカミキリ亜科のカミキリムシ。触角を …

-

ヒバカリは日本在来種の小型のヘビ。昔は毒蛇と思われていた …

-

トンボ科/アカネ属のトンボ。北海道、本州、四国、九州に分 …

-

サカハチチョウは、北海道から沖縄まで分布するチョウ。山地 …

-

大きさ10~14mm程度のカミキリ亜科のカミキリムシ。北 …

-

体長10~27mm。本州、四国、九州に分布するクロカミキ …

-

大きさ5〜9mm程度、ミズナラ、カエデ、クワ、コナラ、オ …

-

大きさ10〜17mmのフトカミキリ亜科のカミキリムシ。北 …

-

ツシマムナコブカミキリ ツシマムナコブカミキリ ツシマム …

-

エゾサビカミキリ エゾサビカミキリ

-

大きさ10〜15mmほどのハナカミキリ亜科のカミキリムシ …

-

本州から九州に分布する、大きさ9〜14mmのハナカミキリ …

-

北海道、本州、四国、九州に分布するハナカミキリ亜科のカミ …

-

ヤマトキモンハナカミキリは北海道から九州にかけて分布する …

-

大きさ9〜14mmのフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 北 …

-

ハンノアオカミキリは、大きさ11〜17mm カミキリムシ …

-

本州、四国、九州に分布するピドニアの一種。 ピドニアとは …

-

本州、四国、九州などに分布するピドニアの一種。 ピドニア …

-

カミキリムシ科/ハナカミキリ亜科/ヒメハナカミキリ属(P …

-

カミキリムシファンやカミキリムシ研究者の野望にして宿願、 …

-

体長6~10mm前後、フトカミキリ亜科に属する小さなカミ …

-

北海道、本州、四国、九州に分布するムネアカセンチコガネ科 …

-

体長2.5mm程度、北海道、本州、四国、九州に分布する小 …

-

クビアカヒメテントウは、大きさ2.3〜2.7mm程度の小 …

-

ムネハラアカクロテントウは、大きさ2〜2.5mm程度の小 …

-

アブラゼミは最も一般的なセミのひとつで、公園や庭、道路、 …

-

ミンミンゼミは体長33〜36mmのセミ(翅を含む全長)。 …

-

タマムシ科/ナガタマムシ亜科/ナガタマムシ属に属する、大 …

-

クビアカトラカミキリは小型のトラカミキリ亜科トラカミキリ …

-

ハネビロハナカミキリは体長1.5〜2cm程度のハナカミキ …

-

虫が嫌いな人は多いですが、それはなぜでしょうか? 虫は危 …

-

『宇宙の果ての外側は?』『この天の川銀河に、人類以外の知 …

-

黒い紋が上翅の縁に8つ並ぶことからその名がついた。フトカ …

-

体長6〜10mm程度のフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …

-

コウチュウ目/タマムシ科/ナガタマムシ亜科の微少タマムシ …

-

赤っぽい上翅に白い毛が密に生え、上翅後方には毛の生えてい …

-

里山や雑木林の伐採した枝に5月〜6月になると頻繁に見られ …

-

子どもの間では人気で飼育されることもあれば、果樹や庭木を …

-

分類 コウチュウ目/ガムシ科 大きさ 4~7㎜(成虫の体 …

-

林沿いの休耕田や林の中の水たまり、雨上がりの道路の水たま …

-

広葉樹の枯れ枝などにいるサビカミキリ亜科のカミキリムシ。 …

-

筆でひいたような模様があるカミキリムシ 分類 コウチュウ …

-

広葉樹の枯れた枝やツルにいるフトカミキリ亜科のカミキリム …

-

ラキュのピースのような形をした赤い模様が特徴のアトキリゴ …

-

アトキリゴミムシは樹上や水辺、草地、森林に生息する比較的 …

-

クリの花などに訪花して花粉を食べるアトキリゴミムシの一種 …

-

日本で 70種ほど知られるモリヒラタゴミムシ属の一種。モ …

-

黒色、ないしくすんだ赤色の上翅に黒色の胸部、ハナカミキリ …

-

体長20〜24mmの大型のゴミムシ。 ヒメオサムシに似る …

-

カミキリムシは比較的飼いやすい虫です。 そのカミキリムシ …

-

広範な針葉樹をホストとするカミキリムシ オオマルクビヒラ …

-

セミスジコブヒゲカミキリは針葉樹、広葉樹をホストとする全 …

-

クロズマメゲンゴロウは体長9.5~11.5mmの小型のゲ …

-

ヒメゲンゴロウは体長11〜12.5mmの小型のゲンゴロウ …

-

オオヒメゲンゴロウは体長13〜14mmの小型のゲンゴロウ …

-

ミイデラゴミムシは中型のゴミムシ。高温のガスを噴射するこ …

-

特徴 シイシギゾウムシに似るが、本種はクヌギの葉で見られ …

-

ゲンゴロウ・ガムシ・水生昆虫図鑑 ※ガムシは雑食性・植物 …

-

オトヒメテントウはクリの木などにいる1.5mm程度の微少 …

-

タカハシトゲゾウムシは森林や山地に生息するゾウムシ亜科の …

-

オスは繁殖期に体側が緑や青、オレンジに輝き美しい。 オイ …

-

ニセビロウドカミキリは体長11〜26mmのカミキリムシ。 …

-

トガリシロオビサビカミキリはヤマフジやヌルデ、クリ、オニ …

-

北海道から九州に分布する大きさ10mm前後と小型のカミキ …

-

エノキなど広葉樹の朽ち木などで育つカミキリムシ。大きさは …

-

オシドリ〜世界一美しいカモと称され、アメリカや欧州に移入された

オシドリの分類 カモ目/カモ科/オシドリ属 オシドリの大 …

-

ヒゲナガカミキリは個体数の少ないカミキリムシ。 分類 フ …

-

コムクドリ (小椋鳥)はムクドリと一緒に行動することも多 …

-

川原の石の下や水ぎわの砂地など、水が常に染み出している場 …

-

河原の石の下の砂地に生息する5mmほどの小さなゴミムシ。 …

-

北海道から九州にかけて分布するゴミムシ。 湿った砂地や川 …

-

河原の石の下にいるゴミムシ。昆虫の死骸などを食べる。 大 …

-

黄模様が美しいハネカクシ。 大きさ 16〜20mm程度 …

-

メスグロヒョウモンはオスとメスで翅の模様がまったく異なる …

-

体長 1.5mm 分布 本州〜九州 特徴 体全体がみずみ …

-

ノグチアオゴミムシ ノグチアオゴミムシ ノグチアオゴミム …

-

ムツボシテントウ ムツボシテントウ ケヤキで見つかった小 …

-

オナモミとは?オオオナモミとの違い・見分けも〜通称、ひっつき虫、バカ

いわゆる「バカ」「ひっつき虫」「くっつき虫」として知られ …

-

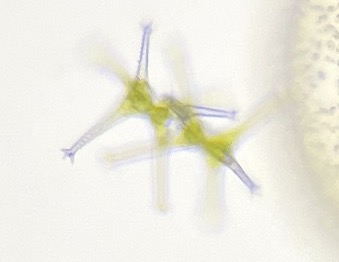

オナモミ(俗称、ひっつき虫)がくっつく仕組み〜顕微鏡写真で解説

通称、くっつき虫、またはバカ オナモミのトゲの先端がどう …

-

勝手に『かわいい野鳥ランキング』。日本の野鳥はこんなに可 …

-

漂鳥とは渡り(「シベリヤ⇔日本」、「フィリピン⇔日本」) …

-

ナカジロサビカミキリはコナラなどの広葉樹の朽ち木で見られ …

-

オオキベリアオゴミムシやコキベリアオゴミムシと同じく、キ …

-

体色が鮮やかな黄色で美しい。森の中をキビキビと飛ぶ黄色い …

-

森林やその森から続く里山の林などで見られる。昔は茶鶫(チ …

-

https://youtu.be/GPKhd6L5b_8 …

-

コガモのオス(奥)とメス(手間) コガモの群れ コガモの …

-

よく見れば化粧が派手な鵜 翼も黒く縁取られている 集団で …

-

オオルリの青は深くルリビタキの青は淡い オオルリルリビタキ

-

通称、パンダガモ 通称、パンダガモ。ミコアイサのオスの体 …

-

斑紋変異、すなわち背中の模様の変異が激しいカミキリ。 斑 …

-

白鳥(コハクチョウ、オオハクチョウ、コブハクチョウ)の見分け方、区別

日本に生息する野生の白鳥⇒オオハクチョウとコハクチョウ …

-

ハシビロガモは日本には冬に越冬のため渡ってくるマガモ科の …

-

日本に冬にシベリアなどからやってくる野生のハクチョウ。川 …

-

トビ トビ。薄い! ワイヤーにとまるトビ タカの見分け方 …

-

学名Nisaetus nipalensis分類タカ目/タ …

-

カヤクグリは、イワヒバリ科カヤクグリ属の野鳥で、漂鳥。 …

-

https://youtu.be/P8vIJlsaqBo …

-

飛翔姿でのタカの仲間の比較 飛翔中のタカの見分け、違い図解

-

マガモ、マダイ、マダコと同じ感じで真性ヒワ?昔は愛玩用と …

-

狭義のゴミムシ。「ゴミムシ」には『昆虫の1種』を指す場合 …

-

国内に広く分布し、草地、落ち葉の下などに見られる。背中に …

-

分類 オサムシ科/アオゴミムシ亜科/アオゴミムシ属 大き …

-

分類 オサムシ科アトキリゴミムシ亜科 写真 ヤセアトキリ …

-

ゴミムシの定義って?〜その広範で難解な定義を図で簡単にまとめました!

『ゴミムシ』という名称は複雑な広範の甲虫を指しますが、以 …

-

ルイスオオゴミムシに似るが、胸部(前胸部)の、上翅側接続 …

-

クサガメは臭いからクサガメだが、クサシギは臭いからではな …

-

陸に上がるオオバンおしっこ?が輝くオオバン陸に上がるオオバン

-

カンムリカイツブリ カンムリカイツブリ カンムリカイツブ …

-

分類 カイツブリ目/カイツブリ科/カンムリカイツブリ属 …

-

オナガガモは日本では冬鳥の水鳥。マガモやヒドリガモ、キン …

-

『ザ!鉄腕!DASH!!(日本テレビ)』にカミキリムシの …

-

グーグルやYahoo!で「鳥 図鑑」「鳥 種類」と検索す …

-

クロズジュウジアトキリゴミムシ〜専門家でも15年に一回見かける頻度⁉

下の山梨県のレッドリスト(解説?)にも記載されている通り …

-

分類 ウナギ科/ウナギ属 大きさ 成魚:全長1メートルほ …

-

ホトケドジョウは日本固有のドジョウ。他のドジョウより浮き …

-

アオバトは日本の森林に生息する緑色のハト。 分類 ハト目 …

-

明治時代に日本に持ち込まれ、当初こそ園芸用、観賞用として …

-

ヒメアシナガコガネは、果樹の葉やシバを食害することのある …

-

タヒバリは漢字では田雲雀と書き、冬鳥。ヒバリに似ているし …

-

ケリは日本の田んぼにいる留鳥(一年中日本にいる鳥) ケリ …

-

学名Agrilus spinipennis分類タマムシ科 …

-

カタクリハムシカタクリハムシ

-

見かける頻度 ★★★★☆ 大きさ 7.5〜9.5mm 分 …