日本に800種以上生息すると言われるカミキリムシ。ここではカミキリムシの種類を図鑑でご紹介しています。身近にみられるカミキリムシはほぼ網羅しています。写真をクリックすると他の写真や生態・学名などのページが開きます。

掲載数

2020年9月: 77種

2024年6月: 138種

2024年9月: 152種

2025年1月: 170種

もくじ

カミキリムシ科

カミキリ亜科

★★☆☆☆

体長:15〜30mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:15〜30mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:12〜22mm 分布:本州、四国、九州

体長:12〜22mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:25〜30mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:25〜30mm前後 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:22〜32mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:22〜32mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:21〜30mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:21〜30mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜11mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:7〜11mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:11〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:11〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:9〜15mm 分布:関東・中部〜九州

体長:9〜15mm 分布:関東・中部〜九州

★★★★☆

体長:5〜8mm 分布:本州、四国、九州

体長:5〜8mm 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:23~35mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:23~35mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:14〜30mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:14〜30mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★☆☆☆

体長:15〜35mm前後 分布:本州南部〜九州、世界にも広く分布

体長:15〜35mm前後 分布:本州南部〜九州、世界にも広く分布

★★☆☆☆

体長:15〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:15〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:15〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:15〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:14〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:14〜19mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:12~17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:12~17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:10〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:10〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜12mm前後 分布:全国

体長:7〜12mm前後 分布:全国

★★★☆☆

体長:7〜12mm前後 分布:全国

体長:7〜12mm前後 分布:全国

★★★☆☆

体長:8~15mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8~15mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:6〜9mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6〜9mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜12mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜12mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:10〜13mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜13mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜12mm程度 分布:本州、四国、九州

体長:7〜12mm程度 分布:本州、四国、九州

★☆☆☆☆

体長:16mm程度 分布:本州、四国、九州

体長:16mm程度 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜20mm前後 分布:北海道、本州

体長:7〜20mm前後 分布:北海道、本州

★★★☆☆

体長:10〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:9〜13mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜13mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★☆☆☆☆

体長:8〜10mm程度 分布:本州、四国、九州

体長:8〜10mm程度 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:25mm前後 分布:北海道、本州、四国

体長:25mm前後 分布:北海道、本州、四国

★★☆☆☆

体長:18〜30mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:18〜30mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:11〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:11〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:12〜17mm程度 分布:本州、九州

体長:12〜17mm程度 分布:本州、九州

★★★☆☆

体長:10〜15mm程度 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:10〜15mm程度 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★☆☆

体長:10~14mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10~14mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜15mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

体長:8〜15mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

★★★☆☆

体長:12〜20mm程度 分布:本州、四国、九州

体長:12〜20mm程度 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

★★☆☆☆

体長:7〜14mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:7〜14mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:10〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜17mm程度 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:10〜13mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜13mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:10〜15mm前後 分布:全国

体長:10〜15mm前後 分布:全国

★★★★☆

体長:7〜12mm前後 分布:全国

体長:7〜12mm前後 分布:全国

★★★★☆

体長:7〜12mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:7〜12mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:7〜12mm前後 分布:全国

体長:7〜12mm前後 分布:全国

★★★★☆

体長:6〜11mm前後 分布:全国

体長:6〜11mm前後 分布:全国

愛称『グラフィラ』『ピニボラ』『スネコ・ブラシ』〜フォルムが独特!

(グラフィラとは?)

クロツヤヒゲナガコバネカミキリ

ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ♂

ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ♀

オダヒゲナガコバネカミキリ

オニヒゲナガコバネカミキリ

コジマヒゲナガコバネカミキリ

スネケブカヒロコバネカミキリ

オニホソコバネカミキリ

ベニバハナカミキリ

キヌツヤハナカミキリ

ヘリウスハナカミキリ

カラカネハナカミキリ

アカハナカミキリ

アカハナカミキリ(胸部黒色個体)

ヒメアカハナカミキリ

ツヤケシハナカミキリ(赤色個体)

ムネアカクロハナカミキリ

ヒゲジロハナカミキリ

ハネビロハナカミキリ

ヨツスジハナカミキリ

ヒメヨツスジハナカミキリ

マルガタハナカミキリ

ヤツボシハナカミキリ

ツマグロハナカミキリ(亜種)

フタスジハナカミキリ

コウヤホソハナカミキリ

チャイロヒメコブハナカミキリ

イガブチヒゲハナカミキリ

クモマハナカミキリ

ムナミゾハナカミキリ

オオヨツスジハナカミキリ

フタコブルリハナカミキリ

テツイロハナカミキリ

ヤマトキモンハナカミキリ

チャボハナカミキリ

ニョウホウホソハナカミキリ

ニンフホソハナカミキリ

タテジマホソハナカミキリ

ホンドアオバホソハナカミキリ

ホソハナカミキリ

ハコネホソハナカミキリ?

ミヤマホソハナカミキリ

ヒナルリハナカミキリ

キバネ二セハムシハナカミキリ

アカイロニセハムシハナカミキリ

ピックニセハムシハナカミキリ

チビハナカミキリ

ミヤマルリハナカミキリ

クロルリハナカミキリ

ミヤマクロハナカミキリ

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:本州

体長:5〜7mm 分布:本州

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:本州、四国

体長:5〜7mm 分布:本州、四国

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:本州、四国

体長:5〜7mm 分布:本州、四国

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:本州、四国、九州

体長:5〜7mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6〜14mm 分布:本州(中部地方)

体長:6〜14mm 分布:本州(中部地方)

★★☆☆☆

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

ホソコバネカミキリ亜科

★☆☆☆☆

体長:15~35mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:15~35mm 分布:北海道、本州、四国、九州

ハナカミキリ亜科

★☆☆☆☆

体長:8~14mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8~14mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:12〜17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:12〜17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:10mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:10mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜15mm 分布:本州、四国、九州

体長:8〜15mm 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:12〜22mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:12〜22mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:12〜22mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:12〜22mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:9〜12mm前後 分布:本州、四国

体長:9〜12mm前後 分布:本州、四国

★★★★☆

体長:8〜12mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:8〜12mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:12〜17mm前後 分布:北海道、本州

体長:12〜17mm前後 分布:北海道、本州

★★★★☆

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:15〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:15〜20mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:12〜22mm前後 分布:日本全土

体長:12〜22mm前後 分布:日本全土

★★★☆☆

体長:12〜16mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:12〜16mm前後 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:10〜16mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜16mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:12〜17mm 分布:北海道、本州

体長:12〜17mm 分布:北海道、本州

★★★☆☆

体長:12〜18mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:12〜18mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:14〜20mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:14〜20mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:15〜20mm前後 分布:本州、四国

体長:15〜20mm前後 分布:本州、四国

★★☆☆☆

体長:11〜16mm 分布:本州

体長:11〜16mm 分布:本州

★★☆☆☆

体長:18〜25mm 分布:本州、四国、九州

体長:18〜25mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:10〜13mm 分布:北海道、本州

体長:10〜13mm 分布:北海道、本州

★★☆☆☆

体長:13〜16mm 分布:本州、四国

体長:13〜16mm 分布:本州、四国

★★☆☆☆

体長:20〜31mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:20〜31mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:17〜25mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:17〜25mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:17〜25mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:17〜25mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:本州、四国、九州

体長:5〜7mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:8〜12mm 分布:本州、四国、九州

体長:8〜12mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜13mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜13mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜15mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜15mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:10〜15mm 分布:本州、四国、九州

体長:10〜15mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:8〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜12mm 分布:本州、四国、九州

体長:9〜12mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜12mm 分布:本州、四国、九州

体長:9〜12mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:5〜7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:5〜7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:4〜7mm 分布:本州、四国、九州

体長:4〜7mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:6〜9mm 分布:本州、四国

体長:6〜9mm 分布:本州、四国

★★☆☆☆

体長:6〜8mm 分布:本州、四国、九州

体長:6〜8mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:5〜7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:5〜7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜9mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:7〜9mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜12mm 分布:北海道、本州、四国

体長:8〜12mm 分布:北海道、本州、四国

★★☆☆☆

体長:9〜14mm 分布:本州、四国、九州

体長:9〜14mm 分布:本州、四国、九州

愛称『ピドニア』〜模様が繊細!

(ピドニアとは?)

セスジヒメハナカミキリ

オヤマヒメハナカミキリ

ヨコモンヒメハナカミキリ

オオヒメハナカミキリ

チャイロヒメハナカミキリ

マツシタヒメハナカミキリ

ニッコウヒメハナカミキリ

フトエリマキヒメハナカミキリ1

フトエリマキヒメハナカミキリ2

フトエリマキヒメハナカミキリ3

ホソガタヒメハナカミキリ

ミヤマヒメハナカミキリ

キベリクロヒメハナカミキリ

ツマグロヒメハナカミキリ

ブービエヒメハナカミキリ

ナガバヒメハナカミキリ

フタオビヒメハナカミキリ

タニグチコブヤハズカミキリ

ゴマダラカミキリ

シラフヒゲナガカミキリ

カラフトヒゲナガカミキリ

ヒゲナガカミキリ

ビロウドカミキリ

ニセビロウドカミキリ

キクスイカミキリ

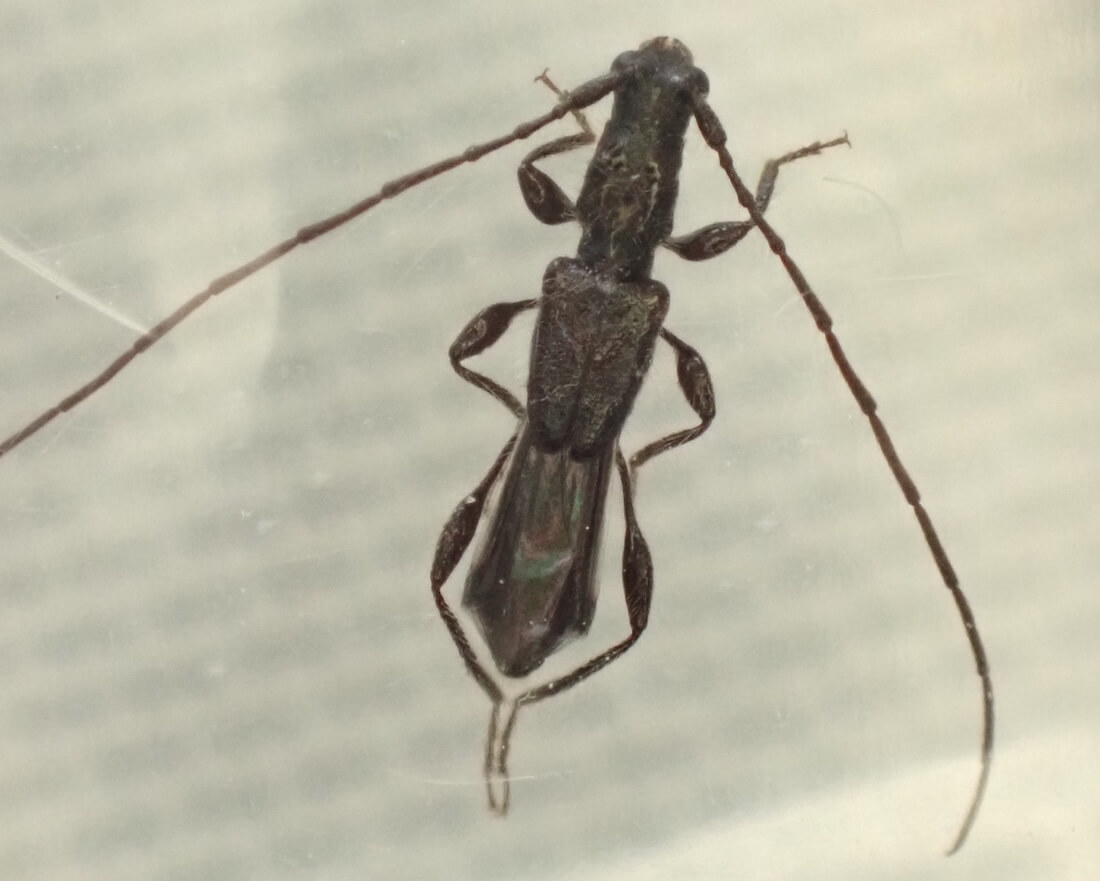

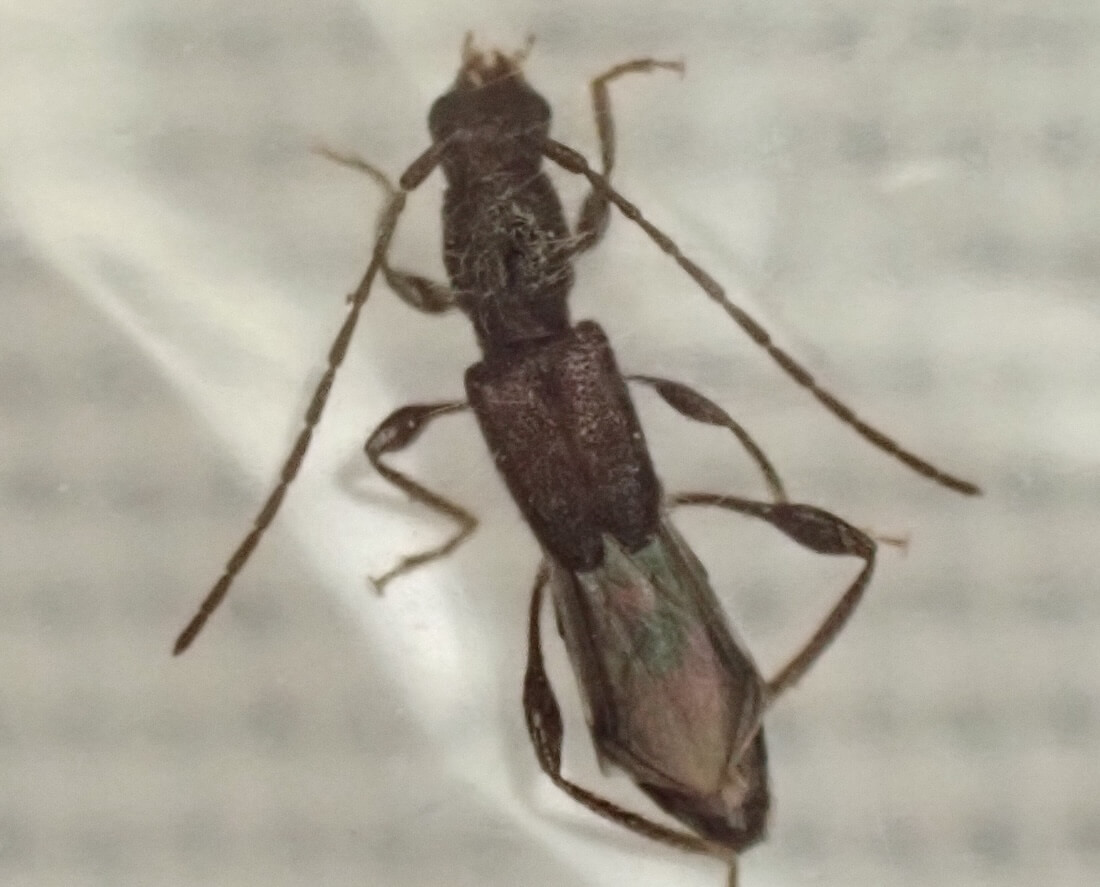

ドウボソカミキリ

ミヤマドウボソカミキリ

キクスイモドキカミキリ

シナノクロフカミキリ

ハイイロヤハズカミキリ

クワカミキリ

センノキカミキリ(センノカミキリ)

ナガゴマフカミキリ

ヒゲナガゴマフカミキリ

ヒゲナガモモブトカミキリ

カタシロゴマフカミキリ

ヒメヒゲナガカミキリ

ゴマフキマダラカミキリ

セミスジコブヒゲカミキリ

シロオビチビカミキリ

ナカジロサビカミキリ

ゴマダラモモブトカミキリ

シラオビゴマフケシカミキリ

ヒトオビアラゲカミキリ

マルモンサビカミキリ

アトモンマルケシカミキリ

ガロアケシカミキリ

チャバネクロツツカミキリ

キイロアラゲカミキリ

コブスジサビカミキリ

ゴイシモモブトカミキリ

キッコウモンケシカミキリ

ニイジマチビカミキリ

トゲバカミキリ

クモガタケシカミキリ

ゴマフカミキリ

シロオビゴマフカミキリ

トガリシロオビサビカミキリ

アトモンサビカミキリ

キボシカミキリ

クリサビカミキリ

ヒメナガサビカミキリ

ワモンサビカミキリ

アトジロサビカミキリ

タテジマカミキリ

ネジロカミキリ

ヒシカミキリ

カッコウカミキリ

★★★☆☆

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:5〜8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6〜8mm 分布:本州(中部、関東)

体長:6〜8mm 分布:本州(中部、関東)

★★☆☆☆

体長:6.5〜9mm 分布:本州(標高の高い場所)

体長:6.5〜9mm 分布:本州(標高の高い場所)

★★☆☆☆

体長:9~14mm 分布:本州、四国、九州

体長:9~14mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6~9mm 分布:本州、四国、九州

体長:6~9mm 分布:本州、四国、九州

★☆☆☆☆

体長:6~11mm 分布:本州

体長:6~11mm 分布:本州

★★☆☆☆

体長:9~13mm 分布:本州(関東周辺の山地)

体長:9~13mm 分布:本州(関東周辺の山地)

★★☆☆☆

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

★★☆☆☆

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

★☆☆☆☆

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

体長:6~10mm 分布:本州(東北〜近畿の山地)

★★☆☆☆

体長:8~10mm 分布:本州(中部地方の山地、高山)、富士山周辺

体長:8~10mm 分布:本州(中部地方の山地、高山)、富士山周辺

★☆☆☆☆

体長:7~10mm 分布:本州の亜高山帯

体長:7~10mm 分布:本州の亜高山帯

★★☆☆☆

体長:7~12mm 分布:本州の亜高山帯

体長:7~12mm 分布:本州の亜高山帯

★☆☆☆☆

体長:8~12mm 分布:本州(中部、関東、近畿の山地)

体長:8~12mm 分布:本州(中部、関東、近畿の山地)

★☆☆☆☆

体長:8~12mm 分布:本州(中部以北の山地)

体長:8~12mm 分布:本州(中部以北の山地)

★★☆☆☆

体長:7~12mm 分布:本州・四国・九州

体長:7~12mm 分布:本州・四国・九州

★★☆☆☆

体長:4~8mm 分布:北海道・本州・四国・九州

体長:4~8mm 分布:北海道・本州・四国・九州

フトカミキリ亜科

★★☆☆☆

体長:12~18mm 分布:本州

体長:12~18mm 分布:本州

★★★★☆

体長:25〜35mm程度 分布:全国

体長:25〜35mm程度 分布:全国

★★★★☆

体長:20〜28mm程度 分布:本州・四国

体長:20〜28mm程度 分布:本州・四国

★★☆☆☆

体長:11〜20mm程度 分布:本州・四国

体長:11〜20mm程度 分布:本州・四国

★★★★☆

体長:27〜48mm 分布:北海道・本州・四国・九州

体長:27〜48mm 分布:北海道・本州・四国・九州

★★★★☆

体長:13〜24mm 分布:北海道・本州・四国・九州

体長:13〜24mm 分布:北海道・本州・四国・九州

★★★★☆

体長:11〜26mm 分布:北海道・本州・四国・九州

体長:11〜26mm 分布:北海道・本州・四国・九州

★★★☆☆

体長:6〜9mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6〜9mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:10〜14mm 分布:本州、四国、九州

体長:10〜14mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:7〜11mm 分布:本州、四国、九州

体長:7〜11mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:6〜10mm 分布:本州、四国、九州

体長:6〜10mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:10mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:10mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★☆☆

体長:12〜20mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:12〜20mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:22〜44mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:22〜44mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:15〜40mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:15〜40mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:13〜22mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:13〜22mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:11〜24mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:11〜24mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:9〜14mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜14mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:10〜17mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜17mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜18mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:9〜18mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:12〜18mm前後 分布: 本州、四国

体長:12〜18mm前後 分布: 本州、四国

★★☆☆☆

体長:10〜18mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:10〜18mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6〜10mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6〜10mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:7〜10mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:7〜10mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:7〜12mm前後 分布:全国(沖縄除く)

体長:7〜12mm前後 分布:全国(沖縄除く)

★★★★☆

体長:5〜9mm前後 分布:全国

体長:5〜9mm前後 分布:全国

★★☆☆☆

体長:8mm 分布:全国 画像提供:「えみかみつき」さん

体長:8mm 分布:全国 画像提供:「えみかみつき」さん

★★☆☆☆

体長:6~9mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6~9mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:3.5~7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:3.5~7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:3~7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:3~7mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6~8mm 分布:北海道、本州、四国

体長:6~8mm 分布:北海道、本州、四国

★☆☆☆☆

体長:5~9mm 分布:本州、四国、九州

体長:5~9mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:5~9mm 分布:北海道・本州・四国・九州

体長:5~9mm 分布:北海道・本州・四国・九州

★★★☆☆

体長:6〜9mm 分布:本州、四国、九州

体長:6〜9mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:4〜6mm 分布:北海道、本州

体長:4〜6mm 分布:北海道、本州

★★★☆☆

体長:3.5〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:3.5〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜15mm 分布:北海道、本州

体長:8〜15mm 分布:北海道、本州

★★★☆☆

体長:4~6mm 分布:本州、四国、九州

体長:4~6mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:10〜14mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:6~11mm 分布:本州・四国・九州

体長:6~11mm 分布:本州・四国・九州

★★★☆☆

体長:12~17mm。 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:12~17mm。 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:7〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:7〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★★☆

体長:14〜30mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:14〜30mm前後 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:6-9mm 分布:本州、四国、九州

体長:6-9mm 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:5.5-8.5mm 分布:本州、四国、九州

体長:5.5-8.5mm 分布:本州、四国、九州

★★★★☆

体長:11~15mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

体長:11~15mm 分布:本州、四国、九州、沖縄

★★★★☆

体長:7〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:7〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:17~24mm 分布:本州、四国、九州

体長:17~24mm 分布:本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:6-8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6-8mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:3〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:3〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:3〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:3〜5mm 分布:北海道、本州、四国、九州

愛称『サペル』〜美麗種、多い!

(サペルとは?)

キモンカミキリ

オニグルミノキモンカミキリ

ヨツキボシカミキリ

ヘリグロアオカミキリ

シラホシカミキリ

ハンノアオカミキリ

ヤツメカミキリ

ラミーカミキリ

ヘリグロリンゴカミキリ

ヒメリンゴカミキリ

ニセリンゴカミキリ

ソボリンゴカミキリ

クロニセリンゴカミキリ

ホソツツリンゴカミキリ

サビカミキリ

ツシマムナコブカミキリ

シナノサビカミキリ

クロカミキリ

オオクロカミキリ

ヒメマルクビヒラタカミキリ

オオマルクビヒラタカミキリ

ウスバカミキリ

ノコギリカミキリ

ホソカミキリ

★★☆☆☆

体長:6〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★☆☆☆☆

体長:6〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:6〜10mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜11mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★☆☆☆☆

体長:9〜12mm 分布:本州(亜高山帯)

体長:9〜12mm 分布:本州(亜高山帯)

★★☆☆☆

体長:8〜13mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜13mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:11-17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:11-17mm 分布:北海道、本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:12〜20mm 分布:本州、四国、九州

体長:12〜20mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:10-20mm 分布:関東以西

体長:10-20mm 分布:関東以西

★★☆☆☆

体長:8〜13mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜13mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:13〜17mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:13〜17mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:14〜17mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:14〜17mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:17〜22mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:17〜22mm前後 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:8〜12mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:8〜12mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

★★☆☆☆

体長:9〜18mm前後 分布:本州、四国、九州

体長:9〜18mm前後 分布:本州、四国、九州

クロカミキリ亜科

★★★☆☆

体長:10~27mm 分布:本州、四国、九州

体長:10~27mm 分布:本州、四国、九州

★★★☆☆

体長:19〜23mm程度 分布:本州、四国、九州など

体長:19〜23mm程度 分布:本州、四国、九州など

★★☆☆☆

体長:12〜20mm 分布:本州など

体長:12〜20mm 分布:本州など

★★☆☆☆

体長:12〜25mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

体長:12〜25mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄

★☆☆☆☆

体長:15〜30mm前後 分布:全国

体長:15〜30mm前後 分布:全国

★★★☆☆

体長:8〜17mm前後 分布:北海道、本州

体長:8〜17mm前後 分布:北海道、本州

★★★☆☆

体長:10〜20mm前後 分布:北海道、本州、四国

体長:10〜20mm前後 分布:北海道、本州、四国

ノコギリカミキリ亜科

★★☆☆☆

体長:30〜60mm前後 分布:全国

体長:30〜60mm前後 分布:全国

★★★★☆

体長:25〜48mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:25〜48mm前後 分布:北海道、本州、四国、九州

ホソカミキリムシ科

ホソカミキリ属

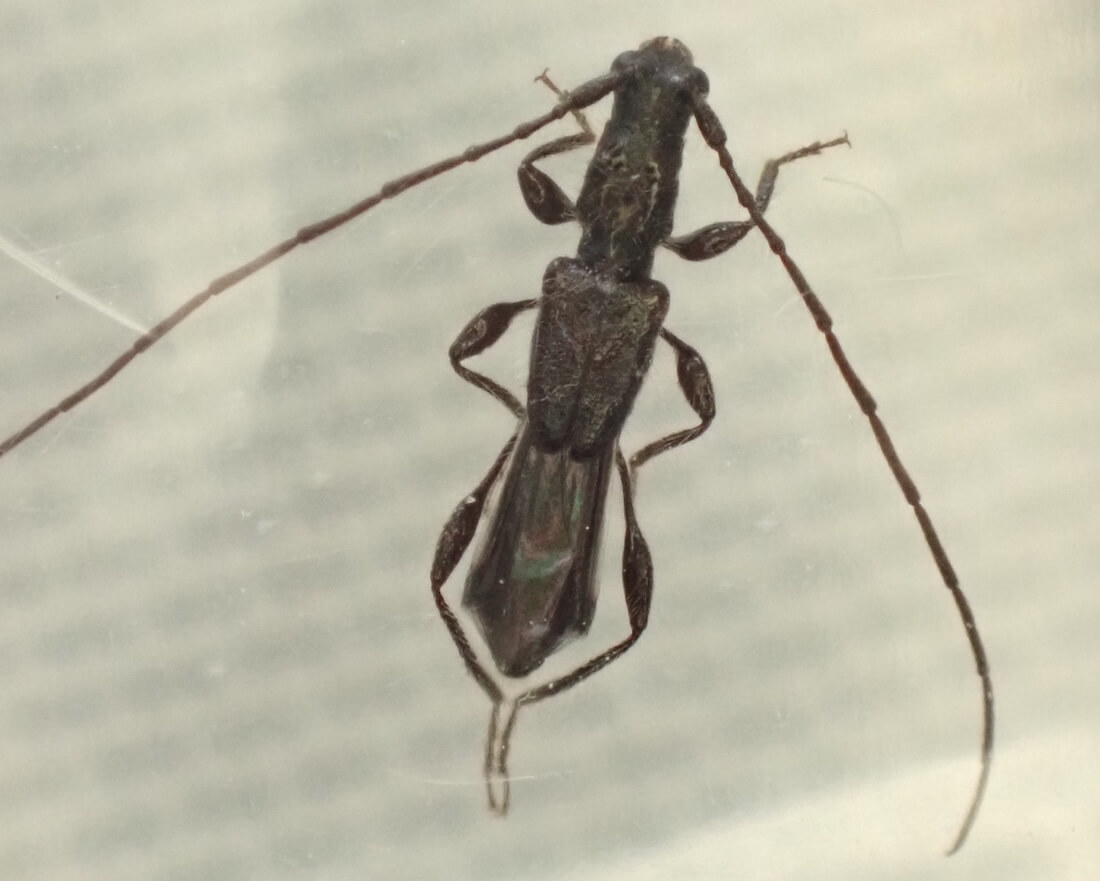

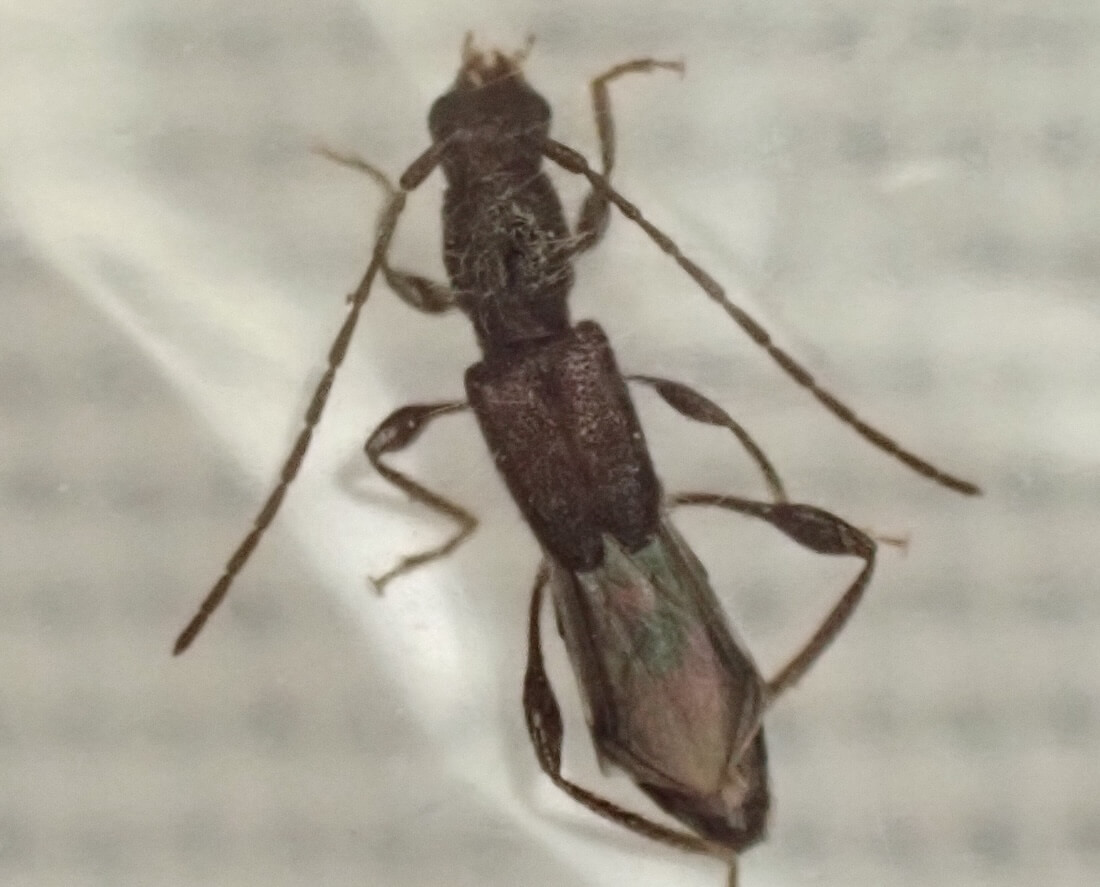

★★★☆☆

体長:20~30mm 分布:北海道、本州、四国、九州

体長:20~30mm 分布:北海道、本州、四国、九州