クマムシが不死身、地球最強と言われるわけを、根拠(科学データ)に基づいて解説します。

もくじ

クマムシとは?

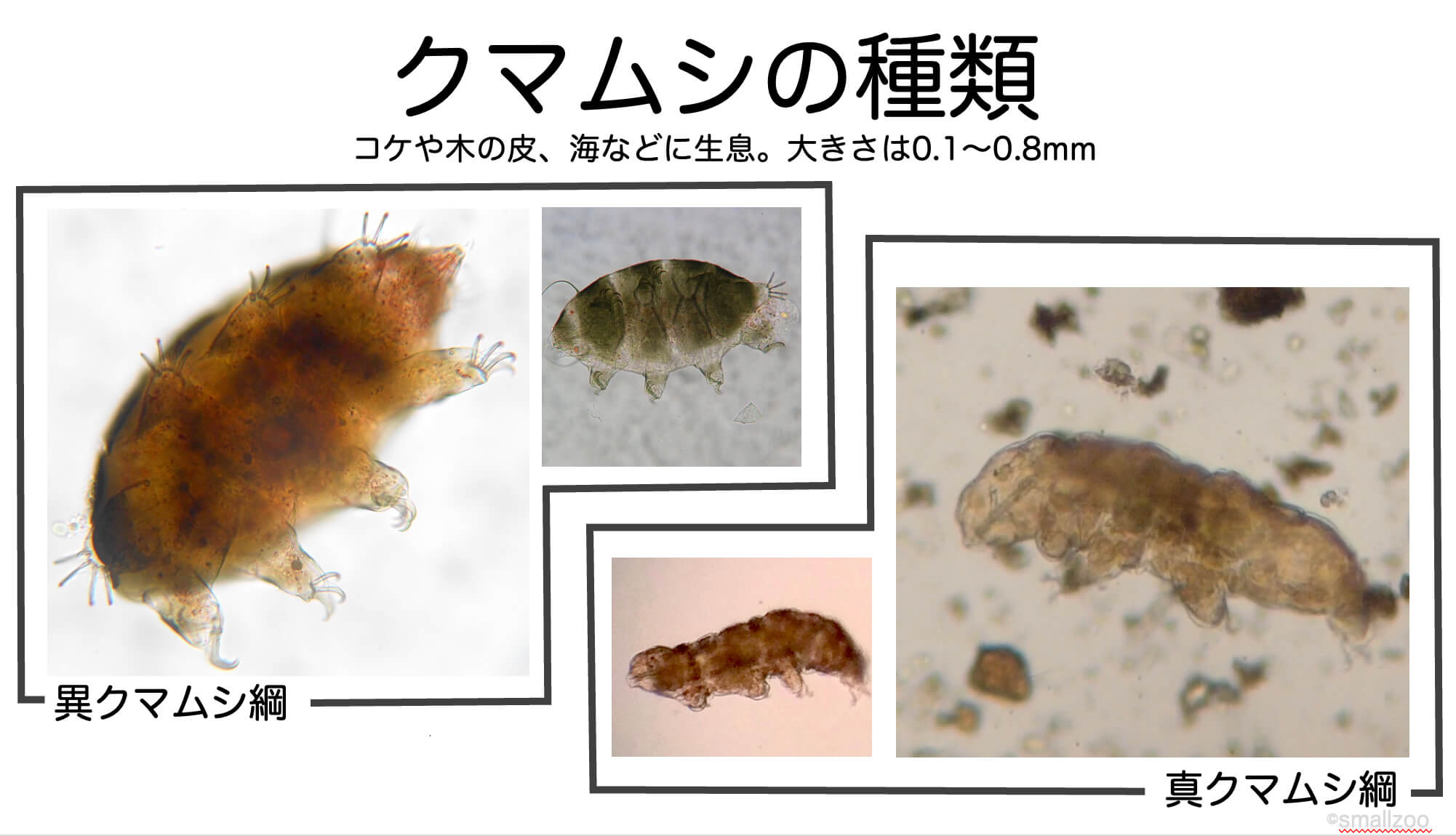

クマムシとはコケや木の皮、海などに生息する大きさは0.1〜0.8mm程度の生き物です。分類は、緩歩動物門(Tardigrada)という独自グループに属します。

大きく、異クマムシ綱と真クマムシ綱に分類されます(中クマムシ綱というものも提唱されています)。両者の区別は以下です。

異クマムシ綱

ひげがある。爪がそれぞれの足先から等間隔に4本ずつ生えている。体がずんぐりむっくりでうろこのような背中をしている。ゆっくり動く種が多い。真クマムシ綱よりも原始的なクマムシのグループと言われている。

真クマムシ綱

ひげがない。爪がそれぞれの足先から2本ずつ束になって計4本ずつ生えている。体が異クマムシ綱に比べると透明感が高く、異クマムシ綱に比べると機敏に動く種が多い。異クマムシ綱の後に進化したと言われている。

クマムシを不死身、最強生物と言わしめた科学的実験データを紹介

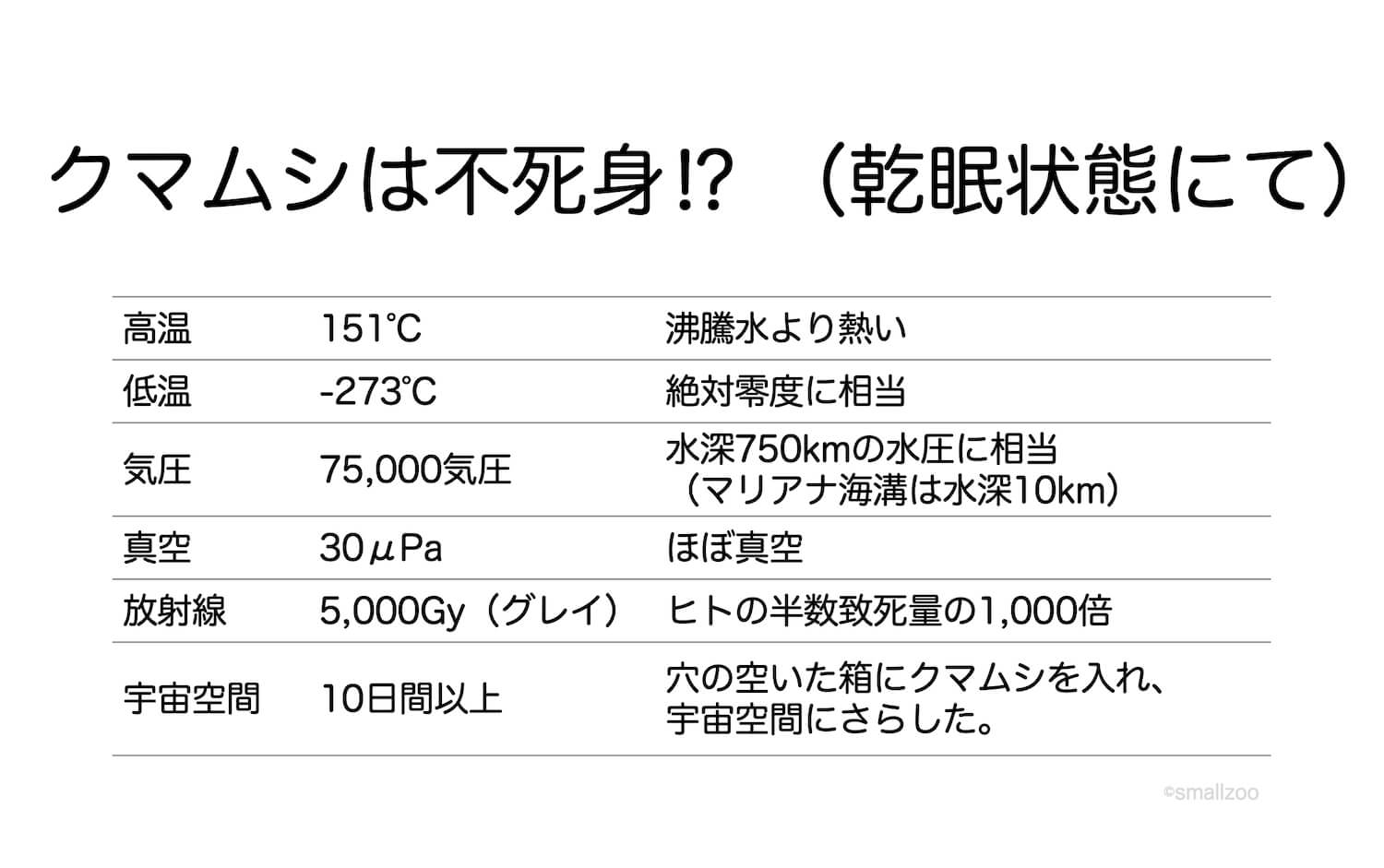

体を脱水して永眠状態に入ったクマムシ(乾眠状態)は、以下の条件でも死なないと言われています。その科学的データをご紹介していきます。

乾眠状態のクマムシが不死身

クマムシは不死身、地球最強と言われますが、その前提条件として、クマムシは乾眠させてから実験に用いています。乾眠状態とは、体を脱水して永眠状態に入ることをいいます(まるで、SF小説「三体」に登場する三体人の脱水のように・・マニアックですが)。そこには、保湿剤として近年食品にも応用されるようになったトレハロースが深く関わっています。詳しくはこの記事の後半で。とりあえず、以下の実験は、すべてクマムシを乾眠状態にしてから行った実験であることを知っておいてください。

実験1 宇宙で死ななかった

ヨーロッパのチームが人工衛星が打ち上げ、人工衛星が宇宙空間に到着すると、穴の空いた箱を宇宙空間に曝露。この箱の中に乾眠状態のクマムシが入ってて、10日間さらして、地球に持ち帰り調べたところ、死んだクマムシもいたけど、生きているクマムシもいたそうです。

よって、クマムシは『宇宙空間にさらされても死なない』。

実験2 世界一深いマリアナ海溝より何倍も高い圧力でも平気だった

乾眠状態のクマムシをカプセルにいれ、6000気圧まで圧力をかけても死ななかったそうです。6000気圧は水深6万メートルに相当。そんな深い海は世界のどこにもないが、それほどの気圧をかけたあとでも、クマムシはちゃんと動き出した。今はさらに研究がすすみ、75000気圧でもいけるとのこと。

よって、クマムシは『75000気圧でも死なない』。

実験3 120℃以上でも死ななかった

ドワイエールという研究者が、樽状のクマムシが120℃でも死なないことを報告したもの。今ではもっと研究が進んで、151℃まで耐えれることが分かっているそう。

よって、クマムシは『151℃でも死なない』。

でも、樽状でなくふつうに歩き回る状態のクマムシは、50℃も耐えられずに死んでしまうというのもポイント。

実験4 絶対零度(-273℃)でも死ななかった

ベクレルという人が絶対零度(マイナス273℃)、超低温の世界でも樽状のクマムシは生き残ることを証明しています。

よって、クマムシは『マイナス273℃でも死なない』。

実験5 真空に耐えた

クマムシは真空状態に長い時間さらしても簡単に復活します。宇宙空間が大丈夫なのだから真空も大丈夫というのはもはや当たり前。

よって、クマムシは『真空でも死なない』。

以上が実験データです。たしかにクマムシが不死身、地球最強な気がします。

それでは次にその最強の理由、クマムシの乾眠状態という現象を解説します。

樽状になると強くなる。乾眠状態とは?

クマムシは『乾眠状態』という、体の形が樽状になってカラカラに乾燥している状態に変身することができます。どういうことかというと、

クマムシはいつもはコケの中などを歩いていてエサを探しています。コケは日差しに照らされてすぐに乾燥するので、クマムシもそれにあわせて自分も体を丸めてカラカラになることで死ぬのを防いでいるのです。苔が乾燥するのに合わせて自らの体もカラカラに乾燥させ、いわば仮死状態になるのです。

そしてこの仮死状態が上記の実験結果の通り、高い耐性を発揮するということです。

朝つゆや雨で苔がふたたび濡れたら、樽状のクマムシは水分を吸って、数十分でふたたびあの形に戻ってまた歩き始めます。

このようにクマムシは、コケというとても過酷な環境を生き抜くための作戦を長い年月をかけて築きました。

ちなみに、樽状ではないとき、クマムシがふつうに歩いている状態では簡単に死にます。顕微鏡観察していて、顕微鏡のライトの熱やカバーガラスの重みでも死にます(実際、死にました)。生身のクマムシはとてもか弱いです。

では次に、なぜ乾眠状態になるとクマムシは不死身になるのか解説します。

秘密はトレハロースにあり

トレハロースという物質を知っていますか?

パンやお菓子にもよくは入っている添加物です。

1832年にライ麦から発見され、その高い保水力ゆえ、食品や化粧品への実用性が期待されがら、なかなか大量生産ができずにいた夢の糖質添加物です。

でんぷんを材料に安く大量生産する技術が岡山県の企業によって発明され、現在広くパンやお菓子、総菜、化粧品に使われるようになりました。

トレハロースは自然界の多くの動・植物や微生物中にある。

動物ではエビや昆虫類に含まれている。バッタ、イナゴ、蝶、ハチなど多くの昆虫の血糖はトレハロースであり分解酵素・トレハラーゼによってブドウ糖(グルコース)に変えて利用している。また、スズメバチとその幼虫の栄養交換液の中にもある。昆虫の血糖としてのトレハロース濃度は、400-3,000 mg/dL(10-80 mM)の範囲にある。この値はヒトのグルコースとしての通常の血糖値100-200mg/dLに比べてはるかに高い。この理由の一つとして、トレハロースがタンパク質に対して糖化反応を起こさずグルコースに比べて生体に有害性をもたらさないためである。

植物ではひまわりの種子、イワヒバ、海藻類などに含まれている。また菌類では椎茸、シメジ、マイタケ、ナメコ、キクラゲなどキノコ中に乾燥重量当たり1-17%もあって別名マッシュルーム糖ともいわれる。その他に、パン酵母や酒酵母などの微生物にも含まれている。

ヒトはトレハロースを生合成しないが、小腸と腎臓はトレハロース分解活性を有し、トレハロースをグルコースに分解し消化吸収することができる。

引用:Wikipedia(トレハロース)

以上のように、トレハロースは虫、エビ、植物の種子などで多く使われていることを考えると、原始的な糖と言えるかも知れません。

そしてその原始的な糖はなんと、クマムシの仮死状態にも一役買っています。

最強生物クマムシはトレハロースを持つ

クマムシは乾燥状態(仮死状態)になるとき、体の内のグルコースをトレハロースに変換させます。

トレハロースは不思議な効力をもっていて、ふつう乾燥した細胞は水を加えても死んだままで元に戻ることはありませんが、トレハロースを含む細胞はからからの乾燥下でも細胞の各種組成物質を可逆的に保持し、水が加えられるとふたたび細胞機能が復活、生物として動き出します。

クマムシはこのトレハロースの魔法を使っているのです。

ほかの生き物にもトレハロースを使うものがいます。たとえば、砂漠の植物や虫の卵なども体内にトレハロースをためて、乾燥してカラカラになっても死なず、雨がふればすぐに復活することが分かっています。また干し椎茸を水に浸すと、再びぷりっぷりの身に戻るのもトレハロースのおかげと言われています。キノコ類は多くトレハロースを含みます。

トレハロースがなぜそのような乾燥からの細胞の復活を可能にするか、その原理はまだ分かっていませんが、クマムシが乾燥状態から水が加えられると、またみずみずしく動き出すことができるのは、トレハロースのおかげ、ということは分かっています。

一方、宇宙の宇宙線や高圧、高温になぜクマムシはここまで強い耐性を有するのはまだ詳しいことは分かっていません。

ただ、2015年にPNASという有名な科学雑誌に掲載された内容によると、クマムシのゲノム全体の17.5%に大量の外来DNAが含まれていたということです。その大部分は細菌(16%)、菌類(0.7%)、植物(0.5%)、ウイルス(0.1%)、古細菌(0.1%)のDNA。クマムシのゲノムなのに細菌やウイルス、植物の遺伝子が入っているなんて不思議ですね(しかし筆者はむかしウイルスの研究をしていたので、ドメインを超えて遺伝子が導入されることが決して珍しくないことを知っています。また、ダーウィンの自然選択説では説明できない生物の進化のメカニズムを、このようなドメインを超える遺伝子移動で説明できるのではないかと踏んでいます。自分が生きている間に、進化論に肩を並べる新しい進化説が樹立されるかもしれないと思うとウキウキします)。

クマムシの能力は、このような外来遺伝子によって強化されたものかもしれませんが、詳しいことはまだ分かっていません。

前述のPNASの論文紹介はこちら↓

クマムシは恐竜時代にはもういた

ちなみにクマムシは恐竜時代(白亜紀)にはすでにいたことが琥珀(こはく)の化石で分かっています。つまり、クマムシはティラノサウルスやステゴサウルスの寝床の下の苔にもいたことになります。それを考えると悠久の時間に思いをはせて、不思議な気分になります。

こちらの記事もぜひ